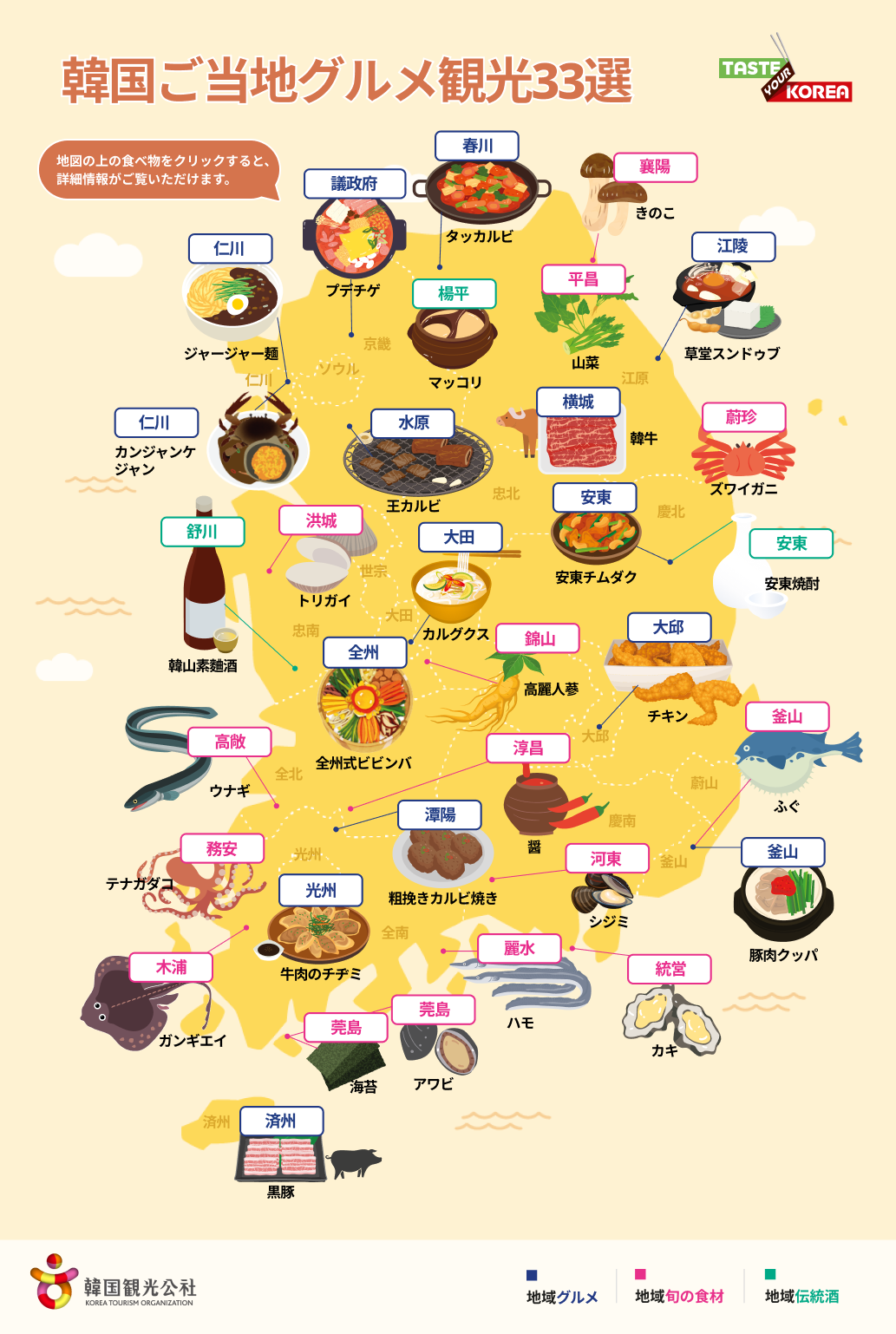

韓国には豊富な食材があり、多くの調理法が発達しているため、他の国とは差別化された韓国ならではの食べ物がたくさんあります。その中から各地を代表する料理や旬の食材、そして伝統酒を含む33のご当地グルメをご紹介します。 釜山(プサン)の豚クッパや水原(スウォン)の王カルビなどの各地の名物料理を始め、麗水(ヨス)のハモや洪城(ホンソン)のトリガイなどの地域の旬の食材、そして安東(アンドン)焼酎、楊平(ヤンピョン)マッコリのような各地の伝統酒など、ご当地グルメと共に美食ツアーをお楽しみください。

韓国には豊富な食材があり、多くの調理法が発達しているため、他の国とは差別化された韓国ならではの食べ物がたくさんあります。その中から各地を代表する料理や旬の食材、そして伝統酒を含む33のご当地グルメをご紹介します。 釜山(プサン)の豚クッパや水原(スウォン)の王カルビなどの各地の名物料理を始め、麗水(ヨス)のハモや洪城(ホンソン)のトリガイなどの地域の旬の食材、そして安東(アンドン)焼酎、楊平(ヤンピョン)マッコリのような各地の伝統酒など、ご当地グルメと共に美食ツアーをお楽しみください。

カンジャンケジャンは、ワタリガニで作る代表的な料理の一つだ。ワタリガニの旬は、4~6月と10~11月。春はワタリガニが産卵前の摂餌活動を活発に行うため、卵(正確には卵巣)がぎっしり詰まった雌蟹が美味しい。冬を越すために身を太らせる時期の秋は雄蟹が旬と言われるが、雌蟹の美味しさも引けを取らない。雄蟹も雌蟹も、同程度の栄養分を蓄えるからだ。

ワタリガニの主な産地は、インチョン(仁川)をはじめ、チュンチョンナム(忠清南)道タンジン(唐津)、ソサン(瑞山)、テアン(泰安)、アンミョンド(安眠島)など、西海岸だ。中でも、インチョン(仁川)ヨンピョンド(延坪島)周辺の「ヨンピョン(延坪)漁場」は国内最大規模のワタリガニ産地として広く知られる。インチョン(仁川)総合魚市場(インチョン広域市チュン区ヨナンブドゥロ33ボンギル37)では、インチョン(仁川)とその周辺の海で獲れた新鮮で身の詰まったワタリガニを味わうことができる。

カンジャンケジャンは韓国人の間では「ご飯泥棒」とも呼ばれる。ご飯泥棒とは、ご飯と一緒に食べるとあっという間にご飯がなくなるほど美味しいという意味で、ご飯に合うおかずを指すときの慣用表現だ。

韓国で「ご飯泥棒」と呼ばれる代表的な食べ物には、テナガダコ炒め、プルゴギ、熟成キムチ、肉の煮付け、太刀魚の煮付けなどがある。中でも韓国人が考える最高のご飯泥棒は、何と言ってもカンジャンケジャンだ。新鮮なワタリガニにカンジャンベースで味を付けるカンジャンケジャンは、一見シンプル過ぎて特徴のない料理に思えるが、熱々のご飯と一緒に食べると、独特の塩味とコクのある旨味で、どんどんご飯がすすむ。

ケジャンは、昔から韓国人が好んで食べてきた。朝鮮後期の実学者、ユアム(流岩)ホン・マンソン(洪万選、1643~1715)先生が著した『山林経済』には、ケジャンの作り方が詳しく記載されている。ホン・マンソン(洪万選)先生は著書でケジャンの作り方をカンジャンで作る方法と、塩で作る方法に分けて紹介している。

カンジャンケジャンは一般的に知られているが、塩ケジャンはやや馴染みがないように感じられる。塩ケジャンは、塩の浸透圧により身の水分が抜けるため、カンジャンケジャンに比べて身がしっかりしていて歯ごたえのある食感が特徴的だ。現在は塩ケジャンを提供するお店がほとんどないが、地域によっては漁師が塩ケジャンを珍味として自ら作って食べることもある。

韓国の東海、西海、南海沿岸には、地域によって様々な種類のカニが生息している。東海にはズワイガニ、ベニズワイガニ、ケガニが、西海と南海にはワタリガニ、イシガニ(韓国語では「パカジ」、または「トルゲ」ともいう)、トゲクリガニが生息する。中でもワタリガニは、西海岸全域の特産品として扱われるほど多く獲れる。とくにインチョン(仁川)ヨンピョンド(延坪島)周辺で多く獲れ、韓国全体の収穫量の8%に達する。栄養が豊富で味に優れたワタリガニは、主にカンジャンケジャンの食材として使われる。

ワタリガニの旬は、4~6月と10~11月。春は産卵期を控え、精力的に摂食行動を行って栄養を蓄える時期で、秋は寒い冬を越すために自分の体を太らせる。一般的に春は雌蟹、秋は雄蟹が旬と言われている。だが、この一般常識は事実といくらか違う部分がある。たしかに春は、ワタリガニが産卵の前に活発な摂食行動を行うため、卵(正確には卵巣)がぎっしり詰まった雌蟹は味に優れている。越冬のために栄養を蓄える秋は雄蟹が旬と言われているが、実は雄蟹も雌蟹も栄養を蓄える量はほぼ同じなので、味の優劣を付けるのは難しい。

カンジャンケジャンを作るとき、何よりカンジャンが重要な要素となる。伝統的な製法で作られたカンジャンを使用することで、より美味しく、より深い味わいのカンジャンケジャンが作れる。伝統的な製法のカンジャンの作り方は次の通りだ。

まず、大豆でみそ玉麴を作り、そこからテンジャン(韓国味噌)を作り発酵させる。そして、発酵が終わったテンジャンからカンジャンを分離させる(これを韓国語では「チャンガルギ(醤分けという意味)」と呼ぶ)。ちなみにテンジャンとカンジャンは、長年熟成させることで味が深まる)。

こうして造ったカンジャンに、玉ねぎ、唐辛子、昆布、生姜などを入れて煮る(煮ると、それぞれの食材の味と香りがカンジャンに染み込む)。カンジャンの粗熱を取ってそこによく洗ったワタリガニを入れ、2日から4日間熟成させるとカンジャンケジャンの完成だ。

カンジャンケジャンを看板メニューにしている飲食店では、韓国の伝統製法のカンジャンや市販のカンジャンで作ったカンジャンケジャンを提供しているが、どんなカンジャンを使うかによってカンジャンケジャンの味と価格が大きく異なる。

カンジャンケジャンの食べ方は、二段階に分けられる。まず、黄色いカニミソの入ったワタリガニの甲羅に1~2匙ほどの粒立ちのご飯を入れ、よくかき混ぜる。カニミソが混ざったご飯をスプーンいっぱいにすくって口に入れると、ケジャン特有の甘辛さとコクのある風味が口の中に広がる。

次は、身がぎっしり詰まった胴体部分を味わう番だ。まず、脚の部分を手で持って、親指で押してみよう。殻の内側にたっぷり詰まった身と、雌蟹の場合は卵が溢れ出るが、ここにカンジャンケジャンのタレをかけて食べると、さらに美味しくなる。

辛いのが好きな人には、味付けケジャンがおすすめだ。味付けケジャンは、唐辛子粉、ニンニクのみじん切り、生姜、カンジャン、コショウなどで作ったタレをワタリガニに和える。カンジャンケジャンは数日間熟成させる必要があるが、味付けケジャンはその場で味付けして食べられるので新鮮なカニ身の味を堪能できる。その味は、スパイシーなタレと柔らかいカニの身の調和が絶品だ。食べやすいサイズに切って提供されるので、ビニール手袋をはめた手で力強く押すと身が出てくる。これにご飯とタレを混ぜて美味しくいただけばOK。

インチョン(仁川)地域の人は昔から家庭料理としてケジャンをよく作った。そのためか、インチョン(仁川)ではカンジャンケジャンの老舗は観光スポットより、住宅街の周辺に多い。店の中には、伝統的な製法で造るカンジャンを使う店もあれば、市販のカンジャンを使う店もある。伝統的な製法のカンジャンが使われたケジャンは、そうでないものよりやや高いものの、それでもインチョン(仁川)では他の地域よりは比較的手頃な値段で味わえる。

「カンジャンケジャンの食べ放題の店」もあり、1人当たり2~3万ウォンでカンジャンケジャンをお腹いっぱい食べられる。だが、食べ放題の店のワタリガニは多少小ぶりで、市販のカンジャンを使うケースが多い。

ジャージャー麵は、季節問わず一年中美味しく食べられる。

韓国式ジャージャー麵は、インチョン(仁川)チャイナタウン(インチョン広域市チュン区チャイナタウンロ26ボンギル12-17)で誕生した。チャイナタウンには、独自の個性的なレシピを誇る歴史ある中華料理店が集まっているので、好みに合ったお店が選べる。

艶のある黒いソースを麵に絡めて食べるジャージャー麵は中国を起源にしているが、韓国人の口に合うようにアレンジされた結果、「中華風韓国料理」という新しいジャンルの料理へと発展し、韓国人が最も好きな食べ物のひとつとして定着している。油の味と甘味が調和したジャージャー麵は、どこでも比較的安価で食べられる庶民的な料理であり、一度食べるとまた食べたくなる癖のある味だ。

中国語では炸醬麵(Zhajiangmian、ジャージャンミェン)と表記されるジャージャー麵は、1883年にインチョン(仁川)が開港されてから韓国に伝わった。中でもインチョン(仁川)開港場付近にあった清の租界(外国人が自由に居住し、治外法権を享受できるように指定されたエリア)には清の人々が多く居住し、ここでジャージャー麵を作って食べたのが起源だと言われている。

初期のジャージャー麵は、小麦と大豆を発酵させた調味料でソースを作り、豚肉や各種野菜、麵などと混ぜて食べる料理だった。ソースの色も、黒というよりは黄色に近かった。

炸醬麵がジャージャー麵(韓国語ではチャジャンミョン)と名付けられたのは、ジャージャー麵発祥の地であるコンファチュン(共和春、1905年に「サンドン(山東)会館」という看板を掲げてオープンし、1912年に店名を「コンファチュン(共和春)」に変えた)でハングルで「チャジャンミョン(ジャージャー麵)」と記したのが始まりだ。1950年代からカラメル入りの黒い甜麵醤がジャージャー麵の主な調味料として使われた。韓国戦争直後にはアメリカから大量の小麦粉の援助を受けたことで、ジャージャー麵は韓国で本格的に普及し始めた。1960年代以降は、豚の飼育、タマネギの生産量の増加、政府の粉食の奨励政策などの影響で、ジャージャー麵は韓国で簡単に食べることのできる庶民の味方として定着した。

ジャージャー麵の歴史については、元々は創業時からコンファチュン(共和春)が営業、現「ジャージャー麵博物館」を訪れると、詳しく知ることができる。

初期のジャージャー麵は、一般的なジャージャー麵と、ソース別盛りジャージャー麵の二種類しかなかった。二つの違いは、とくにソースと調理法にある。一般的なジャージャー麵はソースを作り置きしておいて、注文が入ったらソースを麵と一緒に軽く炒める。ソースに水溶き片栗粉を入れてとろみをつけるのが特徴だ。ソース別盛りジャージャー麵は注文と同時に玉ねぎと豚肉を炒め、さらにカラメル入りの甜麵醬を油で炒めて作る。ソースを一から作ることで玉ねぎのシャキシャキした食感と豚肉の旨味など、素材本来の味を生かすことができる。また、麵の上にソースをかけて出すジャージャー麵とは違って、麵とソースを別に盛る。

次第にジャージャー麵は、基本のレシピに具材に変化をつけるなど、多彩に進化してきた。ユニ(ひき肉という意味の中国語に由来)ジャージャーは、肉や野菜を大きくカットする一般的なジャージャー麵とは違い、ひき肉と細かく刻んだ野菜を入れる。ユスル(細切り肉という意味の中国語に由来)ジャージャーは、肉と野菜を小指ほどの長さに細く切って入れる。中国四川料理のように辛い四川風ジャージャー麵、イカや海老などの魚介類を入れた海鮮ジャージャー麵もある。2人前以上のジャージャー麵を大皿に盛り付ける大皿ジャージャー麵もあり、普通、海鮮ジャージャー麵のようにソースに魚介類が入る。

インチョン(仁川)チャイナタウンには、華僑が代々営む老舗の中華料理店が多い。そこでは様々な種類のジャージャー麵を味わうことができ、店によって独自のレシピや看板メニューがあってバラエティに富む。中には、黒い色のカラメル入り甜麵醤ではなく、黄色いソースを炒めてのせる昔ながらの白いジャージャー麵を提供するお店もある。白いジャージャー麵は、カラメル入り甜麵醬の代わりに中国の調味料(豆板醤または黄豆醤)のソースを麵に絡めて食べる料理だ。白いジャージャー麵といっても本当に白いわけではなく、どちらかというと麺と同じ黄色に近い。

ジャージャー麵と同じく、中華風韓国料理の「ちゃんぽん」も外せない。ジャージャー麵とちゃんぽんは、フライドチキンとヤンニョムチキン、テンジャンチゲとキムチチゲのように、「どちらが好きか」と訊かれると返答に困るほど、韓国人が大好きな料理だ。一つに絞れない嬉しい悩みを解消すべく、ジャージャー麵・ちゃんぽんの半々盛りを出す店もある。器の真ん中に仕切りがあって、片方にはジャージャー麵が、もう片方にはちゃんぽんが入っていて、一度に二種類を味わえるので人気が高い。

[一般的なジャージャー麵]

- 材料:カラメル入り甜麵醬(125g)、豚肉(150g、脂身の少ない部位)、玉ねぎ1個(約130g)、中華風冷凍麵250g(またはラーメンの麵1個)、サラダ油

①フライパンにサラダ油と肉を入れて炒める。

②さらに玉ねぎを加え、強火にしてさらに炒める。

③続いてカラメル入り甜麵醬を加えて炒め、砂糖と塩で味付けをする。

④玉ねぎが半透明になるまで炒める。

⑤具材を炒めながら、麵を茹でる(あらかじめ茹でておいてもOK)。麵のゆで汁はソースの粘度を調整するのに使う。

⑥茹でた麵の上に完成したジャージャーソースをのせ、お好みで千切りのキュウリ、半熟の目玉焼きを添える。

[ソース別盛りジャージャー麵]

- 材料:カラメル入り甜麵醬(125g)、豚肉(150g、脂身の少ない部位)、玉ねぎ1個(約130g)、中華風冷凍麵250g(またはラーメンの麵1個)、サラダ油、長ネギ(1本、根っこの方の白い部分)、キャベツ(250g)、にんにくのみじん切り(小さじ1)、砂糖(小さじ1)、カンジャン(小さじ2)

①フライパンにサラダ油を入れて中火で加熱する。サラダ油が熱くなったら、ざく切りにした野菜(キャベツ、玉ねぎ、長ネギ)を入れて、嵩が減るまで炒める。

②豚肉を入れてきつね色になるまで炒めた後、カラメル入り甜麵醬とニンニクを加えて炒める。

③砂糖とカンジャンで味付けをする。

④炒める間に麵を茹でるか、ご飯を用意する(麵にかけるとジャージャー麵、ご飯にかけるとジャージャー飯になる)。

⑤好みに応じてキュウリの千切りや半熟卵を加え、イカ、エビなどの魚介類を加えても相性が良い。

スウォン(水原)王カルビは、味付けした牛カルビが使われるので、季節問わず一年中いつでも美味しく食べることができる。

スウォン(水原)の各地に、王カルビの老舗が点在している。

スウォン(水原)を代表する料理の一つ、スウォン(水原)王カルビは、大きな牛の肋骨に薄く切った肉をくるくる巻いて提供する料理で、塩味をベースにしたタレに肉を漬け込んでいるため、柔らかい食感が楽しめる。

スウォン(水原)王カルビは、1945年にオープンした「ファチュノク(華春屋)」というヘジャンクク(酔い覚ましスープ)屋で誕生した。店がスウォン(水原)牛市場の隣にあったため、ヘジャンククに牛カルビをふんだんに使ったところ、他店に比べて牛カルビがたっぷり入っていると人気を集めた。その後、ファチュノク(華春屋)はヘジャンクク以外にお客さんに喜んでもらえる新メニューを開発しようと考案を重ねた末、1956年から味付け牛カルビの一種のスウォン(水原)王カルビを提供し始めた。

その後、ファチュノク(華春屋)は、有力政治家も訪れるようになり、全国的に名を馳せた。パク・ジョンヒ(朴正煕)前大統領もファチュノク(華春屋)で王カルビをよく食べたといわれている。

1980年代初めにファチュノク(華春屋)が廃業すると、そこで働いていた料理人たちがスウォン(水原)のあちこちに散らばり王カルビ専門店をオープンした。その後、スウォン(水原)王カルビはスウォン(水原)を代表する名物料理として定着し、現在スウォン(水原)には30店以上の王カルビの大型専門店があり、賑わいを見せている。またスウォン(水原)歴史博物館には、昔のファチュノク(華春屋)が再現されている。

スウォン(水原)王カルビは、他の地域のカルビに比べると、2つの面で大きな違いがある。まずは味付けだ。カンジャンの塩味と砂糖の甘さがメインの一般的なカルビの味付けとは異なり、スウォン(水原)王カルビではカンジャンの代わりに再生加工塩(天日塩を水に溶かして不純物を取り除き、再結晶化した塩)を味のベースにする。再生加工塩と砂糖を6:1で入れて基本調味料を作り、さらにコショウ、ごま油、おろしニンニクなどを加えて味を完成させる。

また、大きさにも特徴がある。スウォン(水原)王カルビの大きさは、他の地域のものとは明らかに違う。スウォン(水原)王カルビと同じ時期に誕生したイドン(二東)カルビは、牛の肋骨が3~5cmしかないのに対し、初期のファチュノク(華春屋)の肋骨は長さが17cmにも及んだという。今はそれよりは小さくなったが、それでも10cmを軽く超えている。「王カルビ」と呼ばれる所以だ。

牛カルビは、牛の背骨を中心に首から腰まで13本の骨が左右対称に繋がっている。中でもスウォン(水原)王カルビに使われる部位は、中央の骨に限られる。赤身と脂身のバランスがほどよく、最も豊かな味わいが楽しめる部位だからだ。

スウォン(水原)王カルビには真心が込められている。肋骨の周りの脂肪や筋膜をすべて取り除かなければならないので、他の部位に比べて手間と時間がかかるからだ。スウォン(水原)王カルビは、こうして丁寧に骨の手入れをした後、肉を薄く切ってタレに漬け込み、しっかり味の付いた肉を骨にくるくる巻いて完成させる。

ちなみに、真ん中の骨を基準に前の方の骨はカルビの蒸し物、後ろの骨はカルビタンに使われる。スウォン(水原)王カルビのお店でカルビの蒸し物やカルビタンがメニューに多いのはそのためだ。

スウォン(水原)王カルビは、基本的にご飯と一緒に食べるが、水冷麵やビビン冷麺などと一緒に食べるとより一層美味しさが増す。

韓国固有の食べ物である冷麺は、水冷麵とビビン冷麺に大きく分けられる。水冷麵は、肉を煮込んだ冷たい出汁、またはに大根の水キムチの汁に麺を入れたものだ。ビビン冷麺は、ピリ辛味の麺料理で、調味料にはコチュジャン、酢、唐辛子粉、おろしニンニクなどが入る。

プデチゲは、季節の食べ物ではないが、主材料の白菜キムチが最も美味しい冬(12~3月)が一番美味しい。寒い冬に体が温まるチゲ類を食べると、心までほっこりした気持ちになるだろう。

ウィジョンブ(議政府)プデチゲは、米軍の駐屯地で誕生した。ウィジョンブ(議政府)モノレール ウィジョンブジュンアン(議政府中央)駅2番出口の近くに、「ウィジョンブ(議政府)プデチゲ通り」がある。

プデチゲは、キムチなどを煮込む韓国のチゲに、ソーセージやハムなどを加えた料理で、20世紀半ば、韓国の激動の時代にはじめて作られた。当時としては珍しい西洋の食材と韓国のレシピを融合させたプデチゲは、世界の文化を韓国独自の感性で再解釈するK-Cultureとも通じるところがある。

プデチゲは熟成キムチをよく煮込んだチゲに、米軍基地から流出したソーセージ、ハム、豆の缶詰などを使って作られたことから由来する。韓国戦争の後、キョンギ(京畿)道ウィジョンブ(議政府)には大規模な米軍基地が造られ、ウィジョンブ(議政府)第一市場周辺に1960年代からプデチゲのお店が続々と開店したことでプデチゲ通りが形成されたという。ウィジョンブ(議政府)市はそこに、2008年に「ウィジョンブ(議政府)プデチゲ通り」という大きなアーチ型の看板を設置した。ウィジョンブ(議政府)の他に、米軍が駐屯する地域のピョンテク(平沢)、ソンタン(松炭)などもプデチゲで広く知られるようになった。

だが、プデチゲが最初からチゲ形式で食べられたわけではない。ソーセージや野菜をはじめ、キムチ、コチュジャン、唐辛子粉を入れてフライパンで炒める形式だったという。このプデ炒めに出汁が加わり、チゲ形式に発展していった。

韓国人はキムチが熟し始めると、よくキムチチゲにして食べる。通常は豚肉やツナを入れて一緒に煮込み、好みに合わせて豆腐、餅、春雨などを入れる。キムチには、どんな食材を入れてもすべてを調和させる不思議な力がある。

キムチはソーセージやハムまでもマッチするほど奥深い食べ物だ。キムチはさっぱりとした酸味と食物繊維が豊富だが、タンパク質と脂肪は少ない。その反面、ソーセージやハムはタンパク質と脂肪が豊富だが、食物繊維が足りない。このようにプデチゲに入る食材は、お互い足りない栄養素を補う役割を果たしている。脂っこくなりがちなハムとソーセージにキムチと韓国の調味料を入れることで、辛さを加えて脂っこさを抑えるのなど、栄養面だけでなく味の面でもお互いを補い合っている。

プデチゲは歴史こそ短いものの、今では全国どこでも食べられる代表的なチゲ料理の一つとなった。それでもなお、「プデチゲ」と言えば、やはりウィジョンブ(議政府)が思い浮かぶ。中でもプデチゲの元祖であり、出発点は「ウィジョンブ(議政府)プデチゲ通り」にある「オデン食堂」だ。1960年創業時は、練り物のおでんを売る屋台だった。その後、米軍基地の食材とキムチを混ぜて煮込んだチゲが人気を集めると、プデチゲ専門店へと変貌を遂げた。

ウィジョンブ(議政府)にはオデン食堂の他にも長い歴史を誇るプデチゲのお店がたくさんある。昔のように米軍基地から流出したソーセージやハムを使うことはないが、昔ながらの方法で作ったキムチを入れるので、初期のプデチゲのような懐かしい味が楽しめる。

様々な具材を次々と追加して食べるのもプデチゲの醍醐味だ。 「追加具材」は韓国の独特な食文化といえるもので、すでに完成した料理に、材料を追加してさらに豊かな味に仕上げることができる。ラーメン、春雨、うどんなどの麺類はもちろん、餃子、餅、挽肉など多彩な具材を好きなだけ注文できる。具材をいろいろと味わいたいなら、少量ずつ具材が揃った「追加具材の盛り合わせ」を注文すると良い。

プデチゲがある程度煮えたら、麺を先に食べよう。麺は他の具材に比べて伸びやすく、煮過ぎると味が落ちるからだ。その後はピリ辛スープがハムやソーセージによく染み込んだら、具材とスープをご飯と一緒に食べたり、お酒のおつまみにして食べると良い。

タッカルビは、季節を問わず一年中いつ食べても美味しい。だが、タッカルビに使われる野菜本来の味を存分に楽しみたいなら、野菜が甘みを増す晩冬から春にかけてが最も美味しい季節と言える。

チュンチョン(春川)は、タッカルビが誕生し、全国的に広まった場所だ。チュンチョン(春川)ミョンドン(明洞)タッカルビ通り(カンウォン特別自治道チュンチョン市クムガンロ一帯)をはじめ、ナムチュンチョン(南春川)駅交差点、ソヤンガン(昭陽江)ダム前の商店街(カンウォン特別自治道チュンチョン市シンセムバッロ一帯)に、タッカルビのお店が密集している。

カルビ焼きは韓国人の好きな料理のひとつとして常に挙げられる。一般的にカルビ焼きは骨付きの肉を焼く料理として連想される。カルビといえば牛カルビ焼きを真っ先に思い浮かべるのもそのためだ。だが、骨付きのものをそのまま焼く料理でカルビという名が付くものがある。タッカルビがその代表格だ。

タッカルビは、本来、鶏肉プルゴギという名前だった。1970年、豚カルビを提供していたお店が鶏肉プルゴギのお店という意味で「タクプルゴギジプ」と店名を変えたのがタッカルビの始まりだ。当時、豚肉が手に入らなくなると鶏肉を味付けして炭火で焼いて出すようになったが、それが名物料理となって人気を集めると、店名と看板メニューを変えたのだ。その後、このお店が繁盛しているのを見て多くの人が競って鶏肉プルゴギを売り始めた。

「チュンチョン(春川)タッカルビ」というと、鉄板でジュージューと焼いて食べるものを思い浮かべるが、実は初期のタッカルビは炭火で焼くものだった。その後、ガスコンロが普及すると、面倒な炭火の代わりに手軽に鉄板で焼く鉄板タッカルビへと変貌を遂げた。また、骨なし鶏肉が登場したことで、当初は骨付きの鶏肉を味付けしていたスタイルから脱却するに至った。鶏の様々な部位の骨なし肉を使うようになり、さらに味と食感を高めるために鶏のもも肉だけを使うようになった。長時間火を通す必要があった骨がなくなると、キャベツや玉ねぎなどの野菜を加えて調理する方法まで生まれた。

普通、鉄板タッカルビが一般的なタッカルビだと思われがちだが、チュンチョン(春川)では、鉄板タッカルビと炭火タッカルビ、この二つのタイプのタッカルビが共存している。この2つの料理は全く別物だが、チュンチョン(春川)の人々は、両方とも「タッカルビ」と呼ぶ(ただ、炭火で焼くタッカルビは「炭火タッカルビ」という名前で区別して呼ぶこともある)。

鉄板タッカルビは、コチュジャン味のタレに漬け込んだ鶏肉に、キャベツ、サツマイモ、玉ねぎ、長ネギなどの野菜を入れ、油を敷いた鉄板で炒める。一緒に出てくる包み野菜にこんがり焼かれたタッカルビを包んで食べたり、ニンニクと唐辛子を添えて食べるなど、様々な食材の調和を味わいながら楽しめる。最初はタッカルビだけを、次はタッカルビを野菜に包んで食べてみよう。そしてタッカルビを食べ終わった後に残ったタレにご飯を入れてチャーハンにしてもらうこともできる。食事の後にチャーハンを追加注文するのは、韓国人の間ではある意味、「おきまりのシメコース」だ。チャーハンを注文すると、鉄板に残ったタレとチャーハン専用の調味料を加えてご飯を炒めてもらえる。チャーハンを作る従業員の華麗な手さばきも目を楽しませてくれる。

炭火タッカルビは、鉄板タッカルビに比べて鶏肉とタレの味を重視した料理だ。味付けは塩、カンジャン、コチュジャンなどがベースとなり、塩は鶏肉本来の美味しさを、カンジャン味付けは甘じょっぱい味を、コチュジャンの味付けはピリ辛な味を楽しませてくれる。いろいろな種類の調味料を一度に味わいたい場合は、塩、カンジャン、コチュジャンの順に焼いて食べるのがおすすめだ。こうすることで、タレを焦がすことなくタッカルビを最後まで楽しむことができる。

鉄板タッカルビは、様々な具材を追加して食べる楽しみがある。 餅やサツマイモ、チーズ、麺など様々な追加具材を注文できるので、好みに合わせてチョイスしてみよう。(「追加具材」は韓国の独特な食文化といえるもので、すでに完成した料理に材料を加えることで味がさらに豊かになる)

鉄板タッカルビでは、鶏肉の次にキャベツが味の決め手になる。キャベツは冬が旬なので、冬に食べる鉄板タッカルビはキャベツの甘みをより濃く感じることができる。

いつでもスーパーで購入できる牛肉は、味が一定だと思われがちだ。だが、牛肉にもちゃんと旬がある。春と秋は暑くもなく寒くもないため、牛も気楽に餌を食べて栄養を蓄えることができる。したがって、4月~6月、10月~11月は、牛肉の味わいもより豊かになる。

フェンソン(横城)郡庁(カンウォン特別自治道フェンソン郡テギロ15)とフェンソン(横城)市外バスターミナル(カンウォン特別自治道フェンソン郡フェンソン邑フェンソンロ377)が位置する街にフェンソン(横城)韓牛の専門店が集まっている。

韓牛には様々な品種がある。かつては毛色で品種を区別していたこともあり、なんと9種類もあったという。(キム・ドンジン、『朝鮮の生態環境史』、プルンヨクサ、60p) 現在は、ざっくりと黒毛、黒とオレンジの毛が混ざったもの、オレンジ色の毛の3種類に分けている。

でも実は韓牛の味の決め手は、毛色ではなく、飼育期間だ。韓国に輸入される牛は飼育期間が18~24か月だが、韓牛は31~34か月と長い。脂肪の旨味を引き立たせるために飼育期間を伸ばしているのだ。わずか8か月から1年程度の差だがその間に脂肪がつき、味や風味、食感が豊かになるという。

韓牛は、筋肉の中の脂肪率(霜降り)、きめ、成熟度、肉の色、脂肪の色を考慮して等級(ランク)が分けられる。脂の旨味が際立つ最上級の1++からあっさりとした味とコストパフォーマンスが魅力の3等級まで幅広くランク付けされる(1++、1+、1、2、3等級の順)。

韓国人のDNAには韓牛の味が刻まれているとよく言われる。それだけ韓国人の食文化に韓牛は欠かせないということだ。朝鮮時代のヨンジョ(英祖)のとき、一日にと殺する牛の数が1000頭に達したという記録がある。(キム・ドンジン、『朝鮮の生態環境史』、プルンヨクサ、72p)当時の人口は約700万人で、現在の人口の1/7の水準だったことを考えると、おびただしい数字といえる。参考までに、2023年現在の韓牛の年間と殺数は約93万頭で、一日平均約2,500頭という計算になる。(『2023年畜産物等級判定統計年報』、畜産物品質評価院、5p)

また、先人たちは「煖炉会」という集まりで、一緒に韓牛を楽しんだという。主に冬に行われるこの会では、炭火を焚いた火鉢を囲んで、その上にポンチョル(燔鉄、チヂミを焼いたり、肉などを炒めるときに使う、釜の蓋のような形の調理器具)を乗せて熱し、味付けした肉を焼いて食べた。肉を焼いた後、ポンチョルに出汁を注ぎ、そこでスープ料理を作って食べることもあり、これが寄せ鍋やプルコギと呼ぶ料理の原型と言える。

韓国では全国どこでも韓牛を味わうことができる。清らかな自然に囲まれたカンウォン(江原)特別自治道フェンソン(横城)郡は、昔から韓牛の里と呼ばれており、韓国で初めて地名が付いた韓牛ブランドを育てた地域でもある。フェンソン(横城)韓牛は、フェンソン(横城)の肌寒い気候で育てられ、脂肪の蓄積率が高く、肉質が柔らかい上に抜群の旨味を誇る。

フェンソン(横城)で韓牛を専門的に販売する店は大きく3種類に分けられる。精肉食堂、韓牛専門店、そして韓牛食べ放題のお店だ。精肉食堂は精肉店と肉を焼いて食べられる飲食店を組み合わせた、韓国ならではのユニークなタイプのお店だ。お店に入ると、韓牛が部位別に並んでいる冷蔵ケースの中から、食べたい肉を選んで購入し、それを持ってテーブル席に着く。お店によって多少の違いはあるが、一般的に1人あたり3,000~4,000ウォンのテーブルチャージがかかる。テーブルチャージには包み野菜、サムジャン、基本のおかずなどが含まれている。テーブルの真ん中に置かれた鉄板が熱くなったら、購入した牛肉を自分で乗せて焼いて食べる。精肉食堂は、予算に合わせて様々なお肉を自分で選ぶことができ、韓牛専門店に比べてリーズナブルな価格で韓牛を楽しめるのもメリットだ。韓牛焼きの他に、韓牛入りのプルゴギ、コムタン、ユッケビビンバなども味わえる。

韓牛専門店では、従業員が肉を焼いてくれるなどのサービスが提供され、テーブルに並ぶおかずもさらに豪華だ。金銭的な余裕がある場合や、牛肉をおいしく焼く自信がない場合は、韓牛専門店がおすすめだ。しかも韓牛専門店は、質の良い炭を使った炭火焼きの場合が多い。韓牛を炭火で燻製して焼くと、脂が抜けてさっぱりした味が楽しめる上に、肉にほのかに染みた炭火の香りも絶品だ。

手頃な価格で韓牛をたっぷり味わいたいなら、韓牛食べ放題のお店を訪れてみよう。韓牛食べ放題のお店では、主に湿式熟成された2、3等級の韓牛が出される。1人当たり3万ウォン台が相場で、韓牛専門店で提供される1人前のロースの値段より安い。入店時に前払いし、案内された席に座ると、炭を入れた火鉢とお肉が提供される。最初だけ肉を用意してくれるお店もあり、包み野菜、薬味などを含む基本的なおかずは、ビュッフェボードから自分で取って来る必要がある。食べ放題のお店では、お肉を好きなだけ取ってきて焼いて食べられる。脂身の少ない2、3等級の牛肉は脂肪が少ないので、表面がこげ茶色になるまでよく焼くと美味しくなる。

脂身の少ない牛肉のステーキを食べるときは、レアやミディアムの焼き加減を選ぶことが多いが、これは熟成させた肉に限った話といえる。熟成させた肉は表面だけに火を通す焼き方がよいが、韓国の焼肉店では、熟成させていない肉を提供することが多い。熟成させていない脂身の少ない牛肉は、十分に火を通すことで歯ごたえとコクが引き立つ。

韓牛焼きを食べるときは、ニンニクと青唐辛子と一緒に食べると良い。特にニンニクは肉と一緒に火で焼くこともあるが、焼くことでニンニクの辛味が和らぎ、甘くて美味しくなる。お店によってはごま油を入れた小鉢にニンニクを入れて焼いてくれるところもある。

ご飯やククス(素麺)、冷麺、テンジャンチゲなどは肉と相性が良いのでこれらと一緒に食べてみよう。とくにフェンソン(横城)地域の飲食店のメニューにテンジャンチゲがのっていたら、追加注文する価値がある。フェンソン(横城)郡が属するカンウォン(江原)地域は他の地域と違ってテンジャンの色が黒く、これを「マクチャン」と呼ぶ。色が黒いのは、テンジャンを造るときにカンジャンを他の地域より少なく取り除くからだ。このマクチャンで作ったテンジャンチゲは普通のテンジャンチゲより濃厚で深い味が特徴だ。ちなみに、長時間焼いた肉を切ってテンジャンチゲに入れると、スープの味が格段に良くなる。

新豆の出荷時期である10~4月が 豆腐の旬だ。

カンヌン(江陵)のチョダン(草堂)豆腐村は、昔から豆腐で有名な地域だ。村の近くで栽培された大豆を産地直送で調達するとともに海洋深層水で作られたにがりを使っているためだ。今は豆腐やスンドゥブはもちろん、豆乳で作られた様々なデザートも楽しめる。

韓国と満州一帯は大豆の原産地として知られている。そのため、韓国には大豆を使った料理が多い。

かつて韓国人は冬になると大豆を茹でてメジュを作り、これを活用してテンジャンを作って食べた。暗所に大豆を置いて水をやると発芽して「豆もやし」になる。豆もやしも韓国人がスープや和え物にしてよく食べる食材の一つだ。煎り大豆を粉にしたミスッカルは、水や牛乳に溶かして飲むと食事の代わりにもなるほどお腹が満たされる。お餅にミスッカルをまぶして黄な粉餅を作って食べたりもする。水に浸しておいた大豆を茹でてすり潰したものを「生呉(なまご)」と言うが、これを冷やして素麺を入れた「コングクス」は夏の珍味と言われる。大豆からタンパク質を取り出して作る豆腐は大豆の香ばしい風味を楽しめる栄養満点の食材だ。

豆腐は、大豆、水、にがり(塩を作る時、海水を蒸発させた後に残った液体)で作る。まず、水を吸った大豆をすり潰した後、こし布に入れてしぼると豆乳になる(ここで水溶性タンパク質は水と一緒に流れ出て、脂溶性タンパク質は大豆の他の成分と一緒にこし布の中に残る。残った副産物をおからと言う)。 その後、豆乳ににがりを混ぜると水溶性タンパク質が凝固して塊になるが、これを型に入れて固めると豆腐になる。ここで豆腐の食感を決めるのが「にがり」だ。にがりはカンヌン(江陵)の豆腐を特別にする秘法でもある。

最近の豆腐はほとんどが工場で生産されるにがりで作られる。一部の地域のみ海水から取り出したにがりを使うが、 代表的な地域としてカンヌン(江陵)のチョダン(草堂)豆腐村が挙げられる。チョダン(草堂)豆腐村の豆腐は水深200m以深から汲み上げた海洋深層水で作る。この海洋深層水に含まれているミネラルがタンパク質の凝固を促して美味しい豆腐に仕上げる。韓国ではカンヌン(江陵)が海洋深層水で豆腐を作る唯一の地域だ。

チョダン(草堂)豆腐村は昔から豆腐で名を馳せた。ここの豆腐が有名になった説話がある。朝鮮王朝時代の中期にこの村に許曄(ホ・ヨプ)というソンビ(士人)が住んでいた。彼は当時、最高の詩人として知られていた許蘭雪軒(ホ・ナンソルホン)と、優れたハングルの小説を書いた許筠(ホ・ギュン)の父親だ。彼の家には井戸があり、その水が非常に美味しかった。許曄は井戸の水で作った豆乳と東海の海水で作ったにがりで豆腐を作った。このように作られた豆腐は美味しいと評判になり、村の人々も同じ方法で豆腐を作り始めた。許筠と許蘭雪軒の生家には当時の井戸がそのまま復元されている。一方、「チョダン(草堂)」という村の名前も許曄の号から取ってきたものだ。

この村が豆腐で有名になったのは1970~1980年代だ。当時、村の住民たちは手作り豆腐をカンヌン(江陵)の市内で販売したが、美味しいという噂が広まり村に人々が集まり始めた。許曄の豆腐の作り方が今もなお受け継がれているかどうかは分からない。しかし、この村ならではの豆腐の作り方がチョダン(草堂)豆腐の名声を上げるきっかけとなったのは確かだ。

近年、チョダン(草堂)豆腐村はスンドゥブでさらに人気となった。スンドゥブは、豆腐を型に入れて固める前の塊をそのまま食べるもので、柔らかい食感と大豆本来の味を楽しめる。そのため、多くの人々に愛されている。

スンドゥブは温かいうちに食べた方が美味しい。豆乳とにがりを混ぜると塊ができるが、これをそのまま汲み上げた後、ヤンニョムカンジャンをかけて食べる。最初からヤンニョムカンジャンをたっぷりかけるとしょっぱくなる場合があるため、スンドゥブの香ばしい風味を楽しむためには、少しずつかけながら食べた方が良い。

スンドゥブと辛い合わせ調味料を組み合わせて作るスンドゥブチゲは韓国を代表するチゲ料理の一種だ。チョダン(草堂)豆腐村では、スンドゥブチゲを作る時、「チェボク」と呼ばれるカンウォン(江原)道の特産物サラガイを入れて旨味を引き出す場合もある。スンドゥブチゲより辛味がほしい場合は、様々な海鮮がたっぷり入ったピリ辛チャンポンスープとスンドゥブが調和を成すスンドゥブチャンポンをおすすめする。

最近は、ソフトクリーム、 ジェラート、もち米など、スンドゥブをすり潰して作った豆乳をメイン材料に使ったデザートも相次いで登場し、韓国の若者から人気を集めている。

カルグクスは、四季を通していつ食べても美味しいが、雨の日や寒い日など、温かいスープ料理がほしい時にぴったりな料理だ。

韓国の交通の中心地とされているテジョン(大田)にはカルグクスの美味しいお店がたくさんある。

料理の名前には食材や調理法が入っている場合が多い。例えば、豚肉クッパは豚肉を入れて煮込んだスープにご飯を入れて食べる料理だ。また、豚肉プルゴギは、豚肉をプルゴギの作り方で作って食べる料理だ。このように料理の名前を聞くだけで、味や見た目を簡単に想像できる。しかし、このような名づけ方がいつも通じるわけではない。

カルグクスは、カル(包丁)で作ったグクス(麺)という意味で、料理の名前に「食材」ではなく「調理器具」が入っている。工場で生産した素麺で作るにゅうめんとは異なり、手作り麺で作った料理だということを強調するために「カルグクス」と名付けられた。

カルグクスは、わりとどこでも食べることができる料理だ。スープにご飯の代わりに麺を入れるだけで簡単に作れるためだ。しかし、カルグクスについて話すと、カルグクスの発祥地でもないのにいつもテジョン(大田)が口に上る。それは、テジョン(大田)がカルグクスに本気だからだ。テジョン(大田)にあるカルグクスのお店は700カ所以上と他の地域よりはるかに多く、その中には創業数十年以上の老舗も多い。

カルグクスは、だしの種類によって2種類に分けられる。一つは肉だしで、もう一つは海鮮だしだ。肉だしのカルグクスは、牛骨ベースのものが最も多い。ソルロンタン、コムタンなど、韓国人になじみのある味で、調理法も広く知られているためだ。鶏肉もだしを取る時によく使われる食材の一つだ。丸鶏を煮込んで水炊きのように食べた後、スープにカルグクス麺を入れて食べたりもする。

海鮮カルグクスは、煮干しとアサリでだしを取る場合が多い。伝統市場で味わえるにゅうめんも一般的に煮干しだしで作られる。時々、煮干しだしと牛骨だしを混ぜて作ったカルグクスを見かけることもある。アサリカルグクスは、西海の干潟でよく見かける料理で、大きい鍋に人数に合わせてアサリをいっぱい入れて作るのが特徴だ。

テジョン(大田)には他の地域にはない特別なカルグクスもたくさんある。代表的な例として豆腐入り野菜炒めのカルグクスが挙げられる。これは豆腐入り野菜炒めの専門店で人々がカルグクス麺を追加して食べたことから由来する。韓国の炒め料理は、豆腐やお肉を辛いヤンニョムで炒めて出すため、スープが多くない。一種の焼きカルグクスだと言える。

アサリの代わりにシオフキ貝を入れて作るカルグクスもある。小さくて白い角丸三角形のシオフキ貝は、砂抜きの時に噴水のように海水を噴き出すことから「ショウベンガイ」とも呼ばれる。アサリは水に入れて加熱すると旨味成分がスープに溶け込むが、シオフキ貝は旨味が貝殻の中にそのまま残るため、シオフキ貝の身を取って食べるとスープの深い旨味を味わえるのがシオフキ貝入りカルグクスの特徴だ。イカチゲにカルグクス麺を入れて食べるお店もある。その場合、大根の漬物を入れて辛味をプラスすると、旨味を引き立てることができる。

クッパは一年中楽しめるが、クッパに欠かせないニラの香りを存分に味わうなら、やはり春が一番だ。

プサン(釜山)は「豚肉クッパの街」と呼ばれるほど数多くの豚肉クッパ屋が賑わいを見せている。ソミョン駅の近くには、「ソミョン(西面)郷土料理通り(ソミョン(西面)市場の横の路地、プサン広域市プサンジン区ソミョンロ68ボンギル一帯)」が形成されており、豚肉クッパを専門とするお店がたくさんある。

昔から韓国人がこよなく愛してきたクッパは、一つの料理であり、また料理のジャンルでもある。昔から韓国人は、食事を早く済ませたいときにクッパを食べた。調理法が簡単で、しかも満腹感が得られるのがクッパの人気の秘密といえる。まさに韓国のファストフードだ。

クッパは、旅人の味方でもあった。昔、全国を旅した行商人や、故郷と都を行き来したソンビ(士人)たちは、必ずと言っていいほどチュマク(酒幕・居酒屋を兼ねた宿)に立ち寄ってクッパを食べた。長い道のりの途中に立ち寄るので、じっくり料理を味わう時間がなく、すばやく簡単に空腹を満たさなければならない人たちにとって、クッパは最高の選択肢だった。だからだろうか。今でもクッパは全国どこに行っても簡単に味わえる料理だ。多くの人に喜ばれる上に、作り方がシンプルで、どこでも簡単に材料が手に入る。クッパが庶民の間で長く愛され続けてきたのも納得だ。

クッパの「スープ」は、主に牛肉または豚肉を茹でた出汁に様々な材料を加えてじっくり煮込んでつくる。大きな鍋や釜でたくさんの量を煮込むことが多く、これは大量に作る目的とたくさんの様々な材料を使うことで、豊かな味わいを出すためでもある。お店では、営業前または営業終了後にスープをあらかじめ煮込んでおく。そうすれば、注文を受け一回さっと沸騰させればすぐに提供することができるからだ。

最初、クッパの材料に使われた肉は牛肉だった。昔はどこの家でも牛の一頭か二頭は飼っていたこともあり、鶏肉以外に最も手に入りやすい肉類だったからだ。牛肉を使ったクッパ料理には、一般的に使われない部位や骨で出汁をとった牛の頭部肉クッパ、牛テールのコムタン、ソルロンタンなどをはじめ、肉付きのカルビを入れて煮込んだカルビタンもあった。

1970年代以降になると、産業化を経て全国各地に設備を整えた大型の養豚場が増えた。自然と豚肉の生産量が急激に増加し、牛肉よりも価格が安くなった。輸出量も次第に増え、それに合わせてプサン(釜山)と周辺都市には食肉加工施設が建設され始めた。

食肉加工施設が増えたことで、プサン(釜山)地域の人は豚肉を加工して残った副産物で肉の出汁を取ったクッパを作り、販売するようになった。プサン(釜山)の人々にとって豚肉クッパが「韓国式ファストフード」であり「ソウルフード」として認知され始めたのもこの頃からだ。

現在、プサン(釜山)には中華料理屋より豚肉クッパのお店が二倍も存在する。『プサン(釜山)日報』の2019年の調査によると、プサン(釜山)地域の豚肉クッパ専門店は約700店に達したという。

豚肉クッパは、調理法によって透明なスープと濃いスープの二種類に分かれる。お湯に豚肉を入れて沸騰させると透明なスープになり、豚骨を煮込むと濃厚なスープになる。豚肉だけで出汁を取ったスープはさっぱりとした味わい、豚骨スープは濃厚な旨味が特徴だ。

豚肉クッパに使われる豚肉の部位は、主に腕肉だ。だが、一般的な豚肉クッパに比べて価格帯が高く設定されている一部の豚肉クッパのお店では、脂身が豊富で香ばしい味がする豚トロ(豚の首から肩の間にある首筋の部位)を使うこともある。

豚肉クッパのお店でメニューを開くと、独特な表記に多少混乱することがある。メニューに「ネジャン(内臓)のみ」と書かれているのは豚肉を入れずに内臓だけを、「スンデのみ」と書かれているのはスンデだけを入れるクッパのことを指す。「ソッコ」は肉と内臓、あるいは肉とスンデを混ぜたものを指す。豚肉と内臓、スンデをすべて味わいたいなら「盛り合わせ」がおすすめだ。肉だけが入った豚肉クッパは肉本来の味が楽しめるが、内臓が混ざるとモチっとした食感まで味わえる。

クッパを注文する時、「トリョム(退染)」という言葉をよく耳にする。トリョム(退染)とは、クッパの伝統的な温め方で、冷たいご飯に熱いスープをくぐらせて温めるという過程を繰り返し、ほどよく食べやすい温度まで温める方法をいう。電気釜のなかった時代にクッパを温かくして食べるための方法でもあった。

豚肉クッパを注文すると、キムチ、海老の塩辛、ニラなどが基本のおかずとして出される。まずはクッパの上にニラを乗せた後、スプーンでスープを味わう。その後、お好みで薬味となるヤンニョム、海老の塩辛、塩などを加えて味を整える。店によっては素麺を入れるところもある。

豚肉クッパは、スープの種類、肉の構成、味付けの違いによって無数の組み合わせが可能な料理でもある。世の中に同じ豚肉クッパはないと言われる所以だ。プサン(釜山)にある豚肉クッパの人気店を巡って様々な豚肉クッパを味わってみよう。

*参考資料:『プサン(釜山)日報』プサン(釜山)豚肉クッパロード(porksoup.busan.com)

いつ食べても、一年中美味しい。

テグ(大邱)ピョンファ(平和)市場の近くには、「テグ(大邱)ピョンファ(平和)市場タクトンチプ通り(テグ広域市トン区アヤンロ9ギル一帯)」が形成されており、チキン、チムダク、砂肝天ぷらなど様々なチキン料理が楽しめる。

農村社会を研究する学者であり、作家でもあるチョン・ウンジョンは、著書『大韓民国チキン事情』でチキンを「祭りの料理」と定義している。韓国人にとってチキンは、スポーツ観戦を楽しむときや、年中行事、祭り、祝い事のときに食べる料理の代表格だ。

1960年、ミョンドン(明洞)に丸鶏の「電気焼き(正確に言うとオーブン焼き)」をメインメニューとする「元祖栄養センター」がオープンした。元祖栄養センターでは、電気オーブンで鶏肉を焼いているので、外はカリッと中はジューシーな味が特徴だ。「栄養センター本店」という商号に改称し、今でも国民から大変愛されている。元祖栄養センターが開店して以来、丸鶏の電気焼きを専門とするお店が全国各地に広まった。1960年代半ばは、まさに丸鶏の電気焼きの全盛期だったといえる。

1970年代に入ると、丸鶏の電気焼きの人気は、丸鶏のフライへと続いた。1971年、トンバンユリャン(東方油亮、現・サジョ(思潮)ヘピョ)が植物性大豆油の「ヘピョサラダ油」を発売した。これが丸鶏のフライ、つまり今でいうチキンの始まりとなった。サラダ油が普及すると、市場の商人たちは競って生鶏を丸ごと油で揚げて売るようになった。さらに、養鶏産業の規模が大きくなり、粉食の奨励政策により小麦粉が普及したことで、チキンは韓国人が好んで食べる国民食として定着していった。

1977年、新世界百貨店本店地下1階に「リムスチキン」がオープンし、韓国チキン市場の勢力図に新たな変化が起こった。それ以前は、鶏一羽を丸ごと揚げたものを販売するのが一般的だったが、この時期から切断して揚げたフライドチキンが流行り出した。その後の1981年には「ペリカナチキン」がヤンニョムチキンを発売し、再び市場に変化をもたらしたが、この時にようやく馴染みのある「韓国式チキン」が誕生したと見る人が多い。

2002年の韓日ワールドカップは、まさにチキンの全盛期をもたらした。それまで1万店ほどだったチキン屋は、韓日ワールドカップ後にはなんとその2倍以上の2万5千店まで増えたからだ。サラダ油の登場がチキンの大衆化に貢献したとすれば、2002年の韓日ワールドカップは、韓国をチキンの国にした立役者だと言える。

一般的にチキンはヤンニョムチキンとフライドチキンの二種類に分けられると思われがちだが、実はそうではない。衣(鶏肉にからめる生地で、小麦粉、片栗粉、天ぷら粉、水、塩などを混ぜて作る)の厚さによって二分され、分厚い衣のクリスピーチキンと薄い衣のエンボチキンがベースとなった。韓国人がよく食べるチキンは、この2種類から発展したものだ。

クリスピーチキンは、鶏肉に厚い衣をつけて揚げるもので、私たちが知っているヤンニョムチキンとカンジャンチキンは、ほとんどがこの方法で作られる。クリスピーチキン特有の分厚い衣は、タレを絡めてもサクサクとした食感をキープできるというメリットがある。さまざまなソースが使えるからか、クリスピーチキンは色々な流行りをいち早く取り入れることができる。一時期、チーズをふりかけたチキン、長ねぎの千切りを乗せたチキンなどが人気を博した。人気のお菓子の味をチキンに取り入れるなど、コラボメニューもしばしば登場する。

エンボチキンの代表格は「ハンマリトンダク(一羽丸鶏)」だ。サムゲタンにできそうな小ぶりの鶏に薄い衣をつけ、一羽丸ごと揚げる。サイズが小さい鶏なので、手頃な価格で味わえるのも嬉しいポイントだ。クリスピーチキンの一羽の値段で2羽を提供する「トゥマリトンダク(2羽の丸鶏)」メニューを前面に押し出す店もある。エンボチキンは、鶏皮のパリッとした食感が特徴で、揚げたてを食べやすいサイズにカットして、タレや塩につけて食べるとより一層美味しい。エンボチキンは、ソースを絡めるヤンニョムチキンの方法ではなく、ソースを別に提供するのはそのためだ。

テグ(大邱)では「砂肝天ぷら」もチキンから生まれた料理の一つとされている。砂肝は鶏類が持つ胃の一部で、食べられるように下処理をして使う。ちょっと聞き慣れない部位の砂肝は、鶏などの鳥類では歯のような役割を果たす器官だ。鶏は歯がないため、餌を丸のみするしかなく、食べたものが砕かれていない状態で消化器まで運ばれる。つまり胃の一部の砂肝が食べたものを砕くことになる。鶏は普段から土や砂を飲み込んでこの砂肝に貯蔵し、食べ物が入ってくると、土や砂の入った砂肝が栄養分を摂取しやすくする。

このような働きをする砂肝は、筋肉質になるので、歯ごたえのある食感を楽しむことができる。肉に比べて値段も安く、気軽に食べられるおつまみとしても人気が高い。砂肝天ぷらは、鶏肉のように揚げた後、様々な調味料を混ぜて作る料理だが、テグ(大邱)ピョンファ(平和)市場の横、タクトンチプ通りには砂肝料理を専門とするお店が集まっている。

チキンともっとも相性の良いお酒は、何と言ってもビールだ。中でも、韓国で主に販売されている清涼感のあるアメリカンラガースタイルのビールがチキンによく合う。韓国人はチキンとビールの組み合わせをそれぞれの頭文字を取って「チメク」と呼ぶ。テグ(大邱)では、トゥリュ(頭流)公園がチメクの聖地として数えられる。広い芝生が広がるトゥリュ(頭流)公園は、昔からテグ(大邱)の人々にとって定番のピクニックスポットでもある。

現在、全国各地に広がっているチキン店のフランチャイズのほとんどは、テグ(大邱)とキョンサンブク(慶尚北)道地域から発祥している。メキシカンチキン、メキシカーナ、チョガッチプヤンニョムチキンなど、1970~1980年代に人気を集めたブランドが代表格だ。今もキョチョンチキン、タンタンチキン、チョングギドゥマリチキン、ホシギドゥマリチキンなど、テグ(大邱)やその周辺地域で始まった数多くのフランチャイズ会社が全国を舞台に独自のレシピをもって多彩なチキンを提供している。

チキンの未来を見たいなら、テグ(大邱)に行ってみよう。夏ならなおよい。毎年夏になると、トゥリュ(頭流)公園一帯でテグ(大邱)チメク祭りが盛大に行われるからだ。テグ(大邱)チメク祭りは、夏を盛り上げるテグ(大邱)の代表的な祭りの一つだ。祭り期間中、トゥリュ(頭流)公園を中心に、テグ(大邱)発祥のチキンブランドが総出で、リーズナブルな価格で、なおかつ多彩な種類のチキン料理を販売する。チキンをより一層美味しく感じさせる冷たいビールも一緒に味わえる。

チムダクは一年中いつでも楽しめる料理だ。

アンドンチムダクは、アンドン(安東)旧市場内の店で始まった料理。今もアンドン(安東)旧市場のアンドンチムダク通りでは色んなアンドンチムダク料理が味わえる。

アンドンチムダクは、ぶつ切りにした鶏一羽に色んな野菜と春雨を加えて煮込んだボリューム満点の鶏肉料理。一見昔ながらの伝統料理に思われがちだが、アンドンチムダクが初めて登場したのは1980年代のこと。アンドン(安東)市内のアンドン(安東)旧市場内で鶏肉を取扱っていた店が調理法を考案し、販売し始めたのがアンドンチムダクの始まりだ。

1980年代のアンドン(安東)地域は若者で賑わっていた。市内にアンドン(安東)教育大学(現在の国立アンドン(安東)大学の一部)と陸軍アンドン(安東)訓練所(当時の36師団)があったためだ。しかし、当時の軍人やその面会客、大学生は懐事情が厳しく、それがアンドン(安東)市内に安くてボリュームたっぷりのおつまみや軽食を提供する店が増えるきっかけとなった。アンドンチムダクも懐が寂しい若者客を呼び込むために開発された料理のひとつだった。

アンドンチムダクはチキンやタッカルビが知られる前の1980年に鶏をさばいて販売していた市場から誕生した。今のアンドンチムダク通りがあるアンドン(安東)旧市場がまさにその発祥の地だ。当時アンドン(安東)旧市場の店ではお客のニーズに合わせて、丸鳥を捌いて販売していたが、単にぶつ切りにするか、丸ごと揚げるのがほとんどだった(「昔ながらの市場トンダク(丸鶏のフライ)」と呼ばれるもの)。そんな中、ある店でカンジャンベースのタレに鶏肉と色々な野菜、じゃがいも、餅、春雨などを入れ、売り始めたのが人気を呼んだ。それが今私たちが食べているアンドンチムダクの原点だ。

アンドンチムダクとカルビの蒸し物は、その調理法も味も似ている。いずれもカンジャンやニンニク、砂糖などを入れたタレをベースにした蒸し物で、甘しょっぱい味付けが特徴だ。ニンジンやじゃがいも、玉ねぎなど、色んな野菜を入れ、ボリュームたっぷりに楽しめるのも同じだ。その起源が異なるにも関わらず、カルビの蒸し物は牛肉を、アンドンチムダクは鶏肉を主材料とすることを除けば、ほぼ全てが似ていて面白い。

アンドンチムダクは人数分ではなく、「大・中・小」のサイズから選べるようになっている。その基準は店によって異なる場合があり、サイズごとの量が明確に決まっているわけではないが、普通2名までは「小サイズ」、3~4名は「中サイズ」、4名以上であれば「大サイズ」を頼めば十分だ。

アンドンチムダクは大きなお皿に盛られて出てくるが、なかでも春雨を真っ先に食べるのがおすすめ。時間が経つと汁タレを吸い込み伸びてしまうからだ。アンドンチムダクを食べる際には、ご飯を頼んで鶏肉と野菜、旨みが凝縮したタレと一緒に食べるとさらに美味しい。

またアンドンチムダクのタレはカンジャンベースだが、やや甘辛い。唐辛子、または唐辛子粉が入っているためだが、その甘辛さが程よく味のバランスをとってくれる。アンドンチムダクを頼むと韓国人の間で「チキン大根」と呼ばれる大根の甘酢漬けもついてくるが、甘酸っぱい味付けとシャキシャキとした食感がまた魅力的だ。

アンドン(安東)には「チョリムダク」という料理もある。「チョリム(煮付け)」は時間をかけて煮詰めることで水分を飛ばし、具材にタレを染み込ませる調理法だ。アンドンチムダクが完成した状態から、汁が煮詰まるまでさらに火をかけるとチョリムダクが仕上がる。この過程で汁に残っていた水分が飛ばされ、具材に味がしっかり染み込み、アンドンチムダクよりさらに濃厚でコク深い味付けとなる。辛さもさらに引き立てられる。

一年中いつでも楽しめる。ただし、ビビンバの具材となる野菜が美味しくなるのは春と秋だ。

チョンジュ(全州)の至る所にチョンジュビビンバ専門店が点在している。チョンジュ(全州)の代表的な観光地であるチョンジュ(全州)韓屋村でもチョンジュビビンバ専門店がよく目につく。

ビビンバは様々な具材が調和した多彩な彩りを楽しめる料理だ。炊き立ての白ご飯にほうれん草、ワラビ、豆もやしのナムルや卵、牛肉などを乗せ、コチュジャンやゴマ油などを入れ混ぜて食べるのが定番だ。

チョンブク(全北)特別自治道のチョンジュ(全州)一帯は、昔からビビンバで知られていたが、その明確な歴史や由来は定かではない。宮廷料理から庶民へと伝わったという説や祭祀の際のお供え物を参列者たちが入れ混ぜて食べていたことから始まったという説がある。また高麗時代中期からチョンジュビビンバを食べていたという説や朝鮮時代後期の料理書『是議全書』に紹介された調理法がその起源だという説もある。

1945年の光復直後に開業したという「オムパンジプ」はチョンジュ(全州)で有名な韓定食の店であったが、イシモチチゲやコノシロ焼きなどのおかずとともに、白ご飯ではなく、ビビンバを出したことで有名になったという。

現存する最古のチョンジュビビンバ専門店は「ハングクチプ(韓国の家)」だ。1952年に餅屋として開業したが、1953年からビビンバを売り始めたという。当時チョンジュ(全州)南門市場ではビビンバの店が流行っていたが、 ハングクチプがビビンバの高級化に取組み、それが現在のチョンジュビビンバの原点とされている。

1970年代に入ってからはソウルでも知られるようになり、次第に全国に広まった。今日では韓国を代表する料理のひとつとして、世界でも位置付けられている。

一般的には水でご飯を炊くが、チョンジュビビンバは牛肉のだし、もしくは豆もやしの野菜だしで炊いたご飯を使う。だし炊きご飯を入れると風味が良いだけでなく、飯粒がくっつかず、野菜とかき混ぜてもつぶれない特長がある。

ファンポムクも他の地域のビビンバと区別される具材のひとつだ。緑豆でこんにゃくを作る際に天然色素である黄色の「クチナシ」で色を付けるとファンポムクになるが、キレイな ファンポムクが盛り付けられたチョンジュビビンバは、他のビビンバにはない特別な高級感を味わえる。

ビビンバの具材にはまずナムルがある。ビビンバには豆もやし、ほうれん草、ワラビ、桔梗の根、ズッキーニ、ヒカゲミツバゼリ、シイタケなど、色んな種類のナムルが盛り付けられる。

ナムルは各材料の特徴に合わせた最適な調理法で調理してこそ、それぞれの味と風味を最大限に引き立てることができる。豆もやしはやや透明になるまでゆで、ズッキーニは千切りにして油に炒めておく。シイタケは茹でてからゴマ油に和えるか、フライパンに油をひいて炒める。ヒカゲミツバゼリは水に浸してから茹で、油に炒めておく。

牛肉も欠かせない具材のひとつだ。一般的には火を通した牛肉を入れるが、生の牛肉に味付けした「ユッケ」を入れて「ユッケビビンバ」にするのも美味しい。ちなみにビビンバに入れるユッケは、その日にと畜した牛肉を食べやすいサイズに切ってコチュジャンとニンニク、ゴマ油で味付けする。

最後に乗せるのは卵だ。白身は錦糸卵にして、黄身はそのまま生で乗せる場合が多いが、好みによっては目玉焼きにして乗せたりもする。

チョンジュビビンバは、全ての具材を彩りよく一皿に盛り付ける料理だ。ビビンバが出てくると、盛り付けられた具材とご飯をかき混ぜてから食べる。混ぜるときは普通スプーンを使うが、お箸を使っても構わない。スプーンは各具材の風味をよく混ぜ合わせるように、お箸はタレがよく絡まるようにする。片手にスプーンを、もう片手にお箸を持ち両手で混ぜるとさらに混ぜやすくなる。ある程度混ぜたら、味見してコチュジャンで塩加減を調整する。

全部かき混ぜたら、最初とはすっかり見た目が変わっているはず。しかし心配ご無用!多彩な具材が見事に調和し、「味のハーモニー」を生み出しているに違いない。

粗挽きカルビ焼きは、四季を通して楽しめる料理だ。

チョンラナム(全羅南)道タミャン(潭陽)は、竹と粗挽きカルビ焼きで有名な地域で、市内の至る所に粗挽きカルビ焼きの専門店がたくさんある。

韓国で高級料理の一種とされている粗挽きカルビ焼きは、いつから、どのように、誰が食べ始めたのか正確に知られていない。諸説あるが、以下の3つの説が語り継がれている。

1つ目は、朝鮮王朝時代の王室の宴会に関する内容が記録されている『進饌儀軌』からその由来を見つけることができる。この本には、今の粗挽きカルビ焼きに似ている「ソプサンジョク」に関する内容がある。ソプサンジョクは、ひき肉とつぶした豆腐を混ぜて作った生地を四角い形にして焼いた料理だ。2つ目は、朝鮮王朝時代の初期の文官である宋希璟(ソン・ヒギョン)がタミャン(潭陽)に定着した後、粗挽きカルビ焼きの調理法を開発して伝承したという説があるが、正確な記録は残っていない。3つ目は、1900年代初めに宮女と尚宮たちが宮中料理の一つとして粗挽きカルビ焼きを作って庶民に普及したという説がある。この3つの説の中で、はっきりとした粗挽きカルビ焼きの由来はないが、ここで重要なポイントは全て「宮殿」と関連があることだ。

タミャン(潭陽)の粗挽きカルビ焼きは手間をかけて丁寧に作る必要がある。まず、牛カルビを切って骨と肉を分離した後、包丁で肉を細かく刻む。機械で細かく刻むと便利だが、肉汁が逃げてしまうため昔ながらの方法通り包丁で刻んだ方が美味しい。続いて、細かく刻んだ肉を成型した後、分離しておいた骨を付けると我々が知っている粗挽きカルビ焼きの形になる。タレをまんべんなくつけながら焼くと、肉汁があふれるもっちりとした食感の粗挽きカルビ焼きが仕上がる。ここで、タレはカンジャン、ごま油、胡椒、にんにく、生姜などを入れた後、甘さをつけるために蜂蜜や砂糖を加える。

タミャン(潭陽)では粗挽きカルビ焼きをグリルで焼くか、寄せ鍋にして食べるかの2つの方法で食べるが、一般的には焼いて食べる。予め火を通したものが出てくるため、温める感覚で焼いて食べれば良い。ナムド(南道)料理らしく様々なおかずや包みご飯用の野菜が一緒に出てくる場合が多い。

粗挽きカルビ焼きの寄せ鍋は、ジューシーな霜降りロースが入ったプルゴギの寄せ鍋と近い味がする。寄せ鍋の甘いスープに粗挽きカルビ焼きの風味が溶け込み、より豊かな味わいを楽しめる。

韓国最大規模を誇る竹の生産地のタミャン(潭陽)では、竹筒にお米や様々な食材を入れて蒸した「竹筒ご飯」を食べることもできる。タミャン(潭陽)の粗挽きカルビ焼き専門店はほとんど竹筒ご飯を販売しているため、粗挽きカルビ焼きと一緒に竹筒ご飯を注文して食べてみることもお勧めする。

牛肉のチヂミは、四季を通して楽しめる料理だ。ただ、チヂミは焼きたてのものが最も美味しい。

光州(クァンジュ)には牛肉のチヂミで有名な食堂がたくさんある。

かつて、韓国人にとってチヂミはお年寄りの誕生日やソルナル(旧正月)、チュソク(旧盆)、祭祀、葬儀など慶事と弔事の時のみ食べられる料理だった。昔は小麦粉や油、卵など、チヂミの材料が高価だったためだ。特に、油は手に入りづらかったため豚の脂身を溶かして使ったと言われる。

今は昔に比べてチヂミの材料を手に入れやすくなった。しかし、お客さんのために作るおもてなしの料理だという位置づけは今も変わらない。チヂミは依然として重要な日に作って食べる料理の一つで、今もソルナル(旧正月)や秋夕(チュソク)になるとチヂミを作る家庭がたくさんある。

韓国でチヂミが慶事と弔事の時に欠かせない料理となったもう一つの理由は、簡単で早く作れるためだ。薄切りにした肉や魚に小麦粉やでんぷんをまぶした後、卵の衣をつけてきつね色になるまで焼けば完成だ。

韓国の伝統市場に行くと、チヂミのお店をよく見かける。しかし、牛肉のチヂミを専門として、その場で焼いてくれる食堂はほとんどクァンジュ(光州)市に集まっている。

クァンジュ(光州)の牛肉のチヂミの専門店で牛肉のチヂミを注文すると、従業員が材料をテーブルの方に持ってきて上手にチヂミを焼き始める。お客さんはどのような材料で、どのようにチヂミを作るかを目の前で見ることができる。また、焼きたての温かいチヂミを食べることができて、厨房で作られたチヂミをもらうより一段と美味しく食べられる。

クァンジュ(光州)の牛肉のチヂミは主に韓牛の前すねで作る。前すねは牛の希少部位の一つで、700㎏級の牛1頭から600~700gの塊が4つぐらいしか取れない。肉汁が豊かで脂肪が少ないため人気のある部位の一つでもある。また、 前すねはロイシンを多く含んでいるが、これは体内でタンパク質の合成を促し筋肉分解の抑制にも役立つ。

繰り返しになるが、牛肉のチヂミは焼きたての温かいものが最も美味しい。クァンジュ(光州)で牛肉のチヂミが有名になったのは、お客さんのテーブルの前で焼いて出す方法を採択したためだ。

こんがりと焼けた牛肉のチヂミはねぎの和え物と一緒に食べるのが一般的だ。ピリ辛のねぎの和え物は食欲をそそるとともに牛肉のチヂミの脂っこさも和らげてくれる。牛肉のチヂミの固有の風味を楽しみたいなら、塩をつけて食べることもお勧めする。食堂によっては、淡水エビの塩辛(きれいな淡水でのみ採れるエビで作った塩辛)を出すところもあるが、これも珍味だ。一部の食堂ではカプサアオノリ入りトッククも販売するが、牛肉のチヂミを食べた後のシメにお勧めだ。

黒豚は、豚が過ごしやすい季節の春と秋に栄養価が高くて最も美味しい。

チェジュド(済州島)では至る所で黒豚の専門店をよく見かける。

韓国の最南端にあるチェジュド(済州島)は、ハルラサン(漢拏山)を中心として恵まれた自然環境やエキゾチックな風景、様々な郷土料理を楽しめる場所だ。韓国最大の島だけに多種多様な海鮮を食べられるところでもある。

それにもかかわらず、多くの韓国人はチェジュド(済州島)の特産物として迷わず「黒豚」を挙げる。黒豚が島のチェジュド(済州島)を代表する特産物になったのにはどのような背景があるのだろうか。

かつて、チェジュド(済州島)は僻地そのものだった。今とは異なりチェジュド(済州島)は大罪を犯したソンビ(士人)を閉じ込める流刑地だった。朝鮮王朝時代の中期以降は、仁祖7年(1629年)にチェジュド(済州島)に下された出陸禁止令のため陸地との往来が一層難しくなった。新たな人生を目指して僻地のチェジュド(済州島)を離れる人々が増えると、彼らを流民とみなして閉じ込めたのだ。200年以上続いた孤立政策はチェジュド(済州島)に独特な食文化を根付かせた。その中でも陸地と差別化される食べ物が黒豚だ。

チェジュド(済州島)は海に囲まれているが、出陸禁止令によって大きい船を作ることができなかったため、人々は漁業よりは農業や牧畜で生計を立てた。農業の場合、玄武岩のため用水を閉じ込めることができなかったため、水田よりは畑での農業が主力だった。

そのため、人と同じものを食べる豚を大量に飼育しようとは考えもしなかった。ほとんどの家で1~2頭ほど飼う程度だった。このように飼った黒豚は家の慶事や弔事など特別な日に食べるものとされていた。慶事の時に黒豚を屠畜して様々な料理を作った後、町の人々にお裾分けをする文化は今も尚続いている。

チェジュド(済州島)の黒豚の脂身は白豚より水分が少なくてもっちりとした食感が特徴だ。また、肉の組織を構成する筋繊維が白豚より細くて歯ごたえがあり、赤筋が多くて赤身がさらに赤く見える。チェジュド(済州島)の人々は、このような黒豚の特性を最大限に活かして様々な調理法で黒豚の料理を作って食べる。

「ゆで黒豚」は、茹でた塊の豚肉をそのまままな板にのせて食べやすく切って食べる料理で、「豚の前足の付け根スープ」は豚の肉と骨を長時間煮込んだ濃厚なスープにそば粉を入れ、とろみをつけて煮た料理だ。豚の腸の中にそばとソンジ(牛血)を入れて作ったスンデはチェジュド(済州島)でしか食べられない珍味だ。他に、豚の骨でダシをとったスープに麺を入れて食べる「肉素麺」とホンダワラ(海藻)で作った「豚肉入りホンダワラスープ」もある。最近は、黒豚を叩いて平たくした後、小麦粉や卵、パン粉をつけて揚げる黒豚豚カツも人気を集めている。

しかし、人々に最も愛されている黒豚の料理はやはり「黒豚肉焼き」だ。炭火で直焼きして、または、鉄板で焼いて食べる黒豚の焼肉はチェジュド(済州島)に行くなら絶対食べてほしい料理だ。野菜に包んで食べるのも美味しいが、黒豚特有の風味を楽しみたいなら、塩をつけて食べることをおすすめする。一緒に出てくるピリ辛い「カタクチイワシの塩辛(ソグィポ(西帰浦)一帯で採れるカタクチイワシを塩に漬けて作ったもの)」につけて食べると豚肉の旨味が一段とアップする。

黒豚の専門店だけでなく、 チェジュド(済州島)の伝統市場に行っても様々な黒豚料理を味わうことができる。チェジュ(済州)市の東門市場、ソグィポ(西帰浦)市の毎日オルレ市場には黒豚の具が入った焼き餃子、黒豚のキムチ巻き焼き、黒豚の鉄板焼きなど黒豚を使った多種多様な食べ物がいっぱいある。

実は、チェジュド(済州島)の食堂で販売される黒豚はほとんど改良種だ。チェジュド(済州島)で在来種の黒豚を販売するところはチェジュ(済州)市ハンギョン(翰京)面にある「連理枝(ヨンリジ)ガーデン」が唯一だ。ここは、約33万平方メートル規模の農場で育てる在来種の黒豚を1日30人前ほどしか販売しない。黒豚の飼育期間を一般的な豚の飼育期間である6か月よりも3倍長い18か月としているため、もっちりとした食感が絶品だ。世界中見ても18カ月間も育ててと畜する豚はチェジュ(済州島)の黒豚とスペインのイベリコ豚以外は見つけられない。

雪解けとともに新芽が芽吹き始める春は山菜の季節だ。春が過ぎると山菜独特の香りと味は薄くなる。

ピョンチャン(平昌)郡内の観光地(スキー場、リゾート、お寺など)付近には、山菜定食を提供する店が多い。伝統市場や農協が運営するハナロマートに行けば、自然のままの無農薬の山菜を買うことができる。

韓国を初めて訪れた外国人が驚くことのひとつに、どこからでも山がとても近くに見えるという点だ。高層ビルが立ち並ぶソウルはもちろん、海外沿いから近いエリアでも山々が連なる姿を見渡すことができる。このように、山と共存し自然環境を整えてきた韓国において「山菜」が食べ物として発達したことは、至極当然だと言える。

山菜はナムルの一種だ。ナムルは茎や葉を食べる野菜の中でも「調理して食べる植物」のことを指すが、さらに人が栽培するものと自然から採取するものに分けられる。前者は栽培ナムル、後者を山菜という。山菜は「野山に自生する野生植物のうち食べられるもの」を意味する。山菜は栽培ナムルに比べ自然本来の独特な香りと風味が強く、決まった時期にしか採取できない。

昔からの伝聞や記録によると、食用山菜の種類は約800種類にも及び、韓国人は昔から野山から草や木を採って食材としてきた。それぞれ独特な香りと味がする山菜は、冬の間に眠っていた味覚を目覚めさせる。

昔の韓国では、冬場になると青菜が手に入らなかった。春夏秋冬の四季が明確なため、寒い冬には畑を耕したり、山菜を採ることができなかったからだ。キムジャンキムチだけが冬の間に食べられる唯一の野菜だった。そうやって厳しい冬をしのぐと初々しい新芽が生えてくるのだが、真っ先に芽を出すよもぎではスープや餅を作って食べていた。冬の間に不足していたビタミンCをよもぎで補ったわけだ。

ナズナとヒメニラも初春の山の幸だ。ナズナとヒメニラは軽くゆで、水気をしっかり切ってからゴマ油とカンジャン、おろしにんにくを入れ和え物にするのが一般的だ。テンジャンククに入れる場合には、ひと煮立ちした後、ナズナかヒメニラを入れ、さらに2分程度煮ると出来上がる。ナズナとヒメニラは一緒に調理しても構わない。

毎年春が訪れると伝統市場はもちろん、大手スーパーの販売台は様々な種類の山菜で埋め尽くされる。続々と届く旬の山菜が春の訪れを告げる。山菜は暑くなるにつれて徐々に硬くなり、香りと味も薄くなるので、春の間に楽しんでおくのが良い。

様々な種類の山菜があるが、そのうち代表的なものには行者にんにくの葉、ノアザミ、ニガナ、タンポポ、カノコソウ、ユキザサ、オオバコ、ヒカゲミツバゼリ、ヤマブキショウマなどがある。中でも初春の3月初めに食べられる山菜には「フキ」がある。赤い茎に小さな葉がついているフキは、テンジャンに和えて食べると甘味とともにほのかな苦味がする。茎だけを料理して食べても良いが、手のひらサイズの葉っぱを軽くゆでて野菜包みにすることもでき、真夏になる前まで楽しめる。

タラの芽も春の味覚の一つで、高麗人参のようにサポニン成分が多く、口に入れると口の中に苦味が広がる。主には枝の先に生えた新芽を採って茹でたり、揚げ物にして食べる。タラの芽はサムギョプサルとも相性が良い。サムギョプサルと一緒にタラの芽を焼いて食べるのもおすすめだ。タラの芽に火を通すと特有の香りが立ち、ほのかな苦味がサムギョプサルの脂っこさを中和してくれる。ウコギ科の植物で「ハリギリの芽」という山菜もあるが、これもまた苦味が魅力的だ。

エゾウコギの新芽はタラの芽やハリギリよりさらに苦味があり、ほのかな甘味もある。毒性がある漆は、その危険性を知った上で食べる人も多いほど、魅力的な山菜だ。漆にかぶれない人なら、漆の新芽を是非味わってもらいたい。

国土の70%が山地である韓国では、どこに行っても山菜を味わうことができる。しかし色々な種類の山菜を同時に楽しむにはカンウォン(江原)特別自治道ピョンチャン(平昌)郡が最適だ。ピョンチャン(平昌)にはオデサン(五台山)国立公園をはじめ、テベク(太白)山脈の峰々が連なっている。また2018年平昌冬季オリンピックが開催された地域で、KTX駅があり、ソウルから1時間30分でアクセスできる。ピョンチャン(平昌)の伝統市場やスキー場周辺、オデサン・ウォルチョンサ(月精寺)入口付近には色んな種類の山菜が味わえる食堂がたくさんある。

山菜は冬の終わりごろから春までが旬の時期だ。春を迎え、雪が解けはじめると初々しい新芽が芽生えてくる。韓国人はその新芽に味を付けて和え物にして食べる。テンジャン、カンジャンなどで山菜ナムルを作るが、この時、山菜本来の独特な香りや風味を損なわないように調理するのが重要だ。

「山菜ビビンバ」や「山菜定食」は山菜料理の定番で、特に山菜ビビンバは山菜料理を取り扱っている店ならどこにでも食べられる。一部の店ではカンウォン(江原)道風テンジャンの「マクジャン (メジュで漬けたジャンを数か月後分離する際にカンジャンの割合を高くしたもの。テンジャンより色が濃く、コク深いのが特徴) 」を添えるところもあるが、その場合には大きい器にご飯とジャンを入れて混ぜて食べればいい。山菜本来の味と香りを楽しむためには、薄味にするのがおすすめだ。山菜定食は多彩な山菜を同時に味わえる料理だ。店によっては、カンウォン地域のもう一つの特産品である蔓人参や干しスケトウダラを味付けして焼き物にした料理も出てくる。

ちなみに韓国人は山菜が採れない時期に備えて、ナムルを茹でたり、干したりして保管する。それを「ムンナムル」という。新鮮な山菜に比べれば香りは劣るが、うま味が増すのが特徴だ。

秋に旬を迎えるきのこ。とくに韓国の年中行事のチュソク(秋夕、旧暦8月15日)以降、二週間ほどが、きのこが最も美味しくなる時期だ。

カンウォン(江原)道ヤンヤン(襄陽)は松茸の産地として広く知られ、松茸の競りが全国で最も盛んに行われる。

長年の経験が蓄積され、人類が発見した食用きのこの種類は100種類にも及ぶが、中でも最高の美味は松茸だ。特に香りの良い松茸を求めて旅に出たいなら、カンウォン(江原)道ヤンヤン(襄陽)が一番おすすめだ。

食用きのこは大きく二つに分けられる。一つは薬用、もう一つは料理用だ。霊芝とメシマコブは薬用きのこの代表格で、主に煮だして飲むか、韓方の材料として用いられる。料理用きのこは生で食べることもできるが、一般的には様々な料理用に調理されている。秋にカンウォン(江原)道の伝統市場や五日市に行くと、豊富な種類のきのこに出会える。

きのこは、有機物を無機物に分解して土壌に戻す役割を果たす。きのこが主に枯れ木に腐生するのもそのためだ。だが、松茸はそうではない。松茸は、生きている木と共生する。一般的なきのこの場合、木片やおがくずを入れた樽に種菌を接種して栽培することができるが、生きた木の根の周りに生える松茸は、今のところ人工栽培が難しい。

松茸は樹齢20年以上の松の木の周辺でしか育たない。そして、しっかり成長するためには、適切な水分と日陰が必要だ。松茸は乾いた松葉の上にほんの少し顔を出すだけなので、慣れていない人にはなかなか見つけづらい。

松茸は他のきのこに比べて噛みごたえがあり、独特の香りを持つ。下処理をするときは、松茸の香りを保つために水で洗い流さず布で表面の汚れだけを軽く拭き取る。輸入品の場合、土を水で洗い流した後に輸入されるので、韓国産松茸に比べると香りがやや劣る。

松茸はチュソク(秋夕)の前に採り始め、紅葉が終わったら採取を止める。秋の中でも短い期間しか採取できないため、希少性が非常に高い食材だ。傘が完全に開いていない「中開き」のものが贈答用になり、その価格は100万ウォン以上になることもある。完全に開いた「開き」の松茸は崩れやすいという理由で贈答用として販売されないが、食べる分には問題ない。

しゃぶしゃぶは、松茸の美味しさを最大限に引き出せる調理法といえる。松茸を提供する店でしゃぶしゃぶを注文すると、野菜と様々なきのこの入った鍋で出されるが、たくさんの野菜を入れて煮込んだ出汁に、松茸と肉を入れ、軽く湯通しするだけで食べられる。すべての具材を食べ終わったら、松茸と肉の香りが染みこんだスープで、お粥、チャーハン、カルグクスなどを作って食べると二度美味しくなる。

松茸をしっかり味わうもう一つの方法は、鉄板で牛肉と一緒に焼く方法だ。牛肉から出た脂で松茸を焼くと、その食感と香りが倍増する。松茸を比較的リーズナブルな値段で食べたいなら、薄くスライスした松茸をご飯の上に乗せて炊いた「松茸釜飯」を食べてみよう。松茸の香りがほのかにご飯に染み込んでいて、あまりの美味しさに思わず膝を打つはずだ。

秋になると、ヤンヤン(襄陽)の市場でよく見かけるきのこはホウキタケとコウタケだ。ホウキタケは、ほうきのような形が特徴で、毒性があるので塩水に長時間浸けてからでないと食べることができない。コウタケはほのかな香りともっちりした食感が魅力的で人気が高い。コウタケも塩水で茹でた後、スープに入れて煮込んで食べる。

秋(9月~11月)は、高麗人蔘の収穫時期だ。この時期にクムサン(錦山)国際高麗人蔘市場を訪れると、業者や一般客たちで非常に賑わっている。

チュンチョンナム(忠清南)道クムサン(錦山)地域は高麗人蔘の韓国最大の生産地として知られている。この地域にはクムサン(錦山)国際高麗人蔘市場、クムサン(錦山)生高麗人蔘センターなど、高麗人蔘や紅参、様々な韓方材料を扱う大規模な市場がある。市場周辺には高麗人蔘天ぷら、サムゲタン、韓定食などを専門とする飲食店が集まっている。

韓国で栽培される作物の中には、食材よりも薬の材料としての価値が高いものがある。高麗人蔘、ツルニンジン、桔梗の根などが代表的なものだ。これらは他の作物に比べて栽培期間がかなり長いという特徴を持つ。特に高麗人蔘は、6年以上育てなければ薬用としての価値が低い。丹精込めて収穫された高麗人参は、薬用または食用として広く利用される。

韓国では野生の高麗人蔘を「山蔘」と呼ぶ。高麗人参の栽培が本格的に行われる前の「高麗人蔘」は、つまり野生の状態の高麗人蔘だった。野生の高麗人参は希少で値段が高く、自然の状態で長年生育する必要があるため薬効が栽培の高麗人蔘より良いと言われている。

韓半島の高麗人蔘は、三国時代から周辺諸国に輸出されていた。百済人蔘、新羅人蔘という名前で呼ばれ、贈答品や交易品として人気が高かったという記事が『三国史記』、『買新羅物解』などに記されている。高麗時代になると、その交易量が飛躍的に増え、高麗人蔘の栽培を始めるに至った。山に高麗人参の種を蒔いて「山養蔘」を栽培したのだ。

朝鮮時代になると、畑で高麗人蔘を栽培するようになった。野生の高麗人蔘と山養蔘だけではまったく需要に追い付けなかったからだ。1541年(中宗36年)、プンギ(豊基)郡守に任命されたチュ・セブン(周世鵬)がヨンジュ(栄州)市プンギ(豊基)邑イムシル村の畑で高麗人蔘を試験的に栽培したのが高麗人蔘の畑栽培の始まりと言われている。

高麗人参を栽培するには、可能な限り自然での生育条件を再現することが重要なカギとなる。高麗人参は日陰でしか育たないので、日差しをしっかり遮る必要がある。昔は木の枝を編んで日陰を作ったが、現在は黒い布をかぶせて遮っている。韓国の田舎を通るとき、高さ約1mのところに黒い布が畑を覆っている場所を見かけたら、高麗人蔘を栽培していると考えてもほぼ間違いない。

高麗人参は北緯36~38度の地域でよく育ち、韓国の中部地域をはじめ、中国、日本、アメリカ、カナダ、ネパールなどで主に生産される。中でも韓国で栽培される高麗人蔘は、薬効が優れていることで知られている。高麗人参の薬効を測定する際に主要指標となるのが、サポニン類の含有量だが、これが他の地域のものに比べて2~3倍多い。

韓国の高麗人参の主産地は、キョンギ(京畿)道パジュ(坡州)、インチョン(仁川)カンファ(江華)、キョンサンブク(慶尚北)道プンギ(豊基)、そしてチュンチョンナム(忠清南)道クムサン(錦山)だ。中でもクムサン(錦山)は、高麗人蔘の流通の中心地でもあり、韓国における高麗人参の最大産地として知られている。全国最大規模の高麗人蔘卸売市場があり、市場周辺には高麗人蔘をはじめとする韓方薬特有の匂いが漂ってくるほどだ。市場の周りには高麗人蔘や紅蔘、各種薬材を扱う店が軒を連ねている。高麗人蔘卸売業者が集まるクムサン(錦山)生高麗人蔘センターを訪れると、4年根から6年根まで様々な高麗人蔘を購入することができる。

国連の食糧農業機関(FAO)は、2018年にクムサン(錦山)の伝統的な高麗人蔘栽培農業を世界重要農業遺産システム(通称、世界農業遺産)に登録した。世界農業遺産に認定されるには、食料安全及び生計保障、農業生物の多様性、地域的かつ伝統的な知識体系、文化・価値体系、社会組織、景観特性などを綿密に検討されるが、クムサン(錦山)高麗人蔘は、特に伝統性と環境にやさしい農法面で国際的に認められた。

上質な高麗人蔘を上手に選ぶためには、各商品の名称を正しく知る必要がある。生高麗人蔘は未加工の高麗人蔘で、白蔘は生高麗人蔘を乾燥させた後、体積を減らして保存期間を増やしたものをいう。白蔘は、曲がり具合によって直蔘、曲蔘、半曲蔘などに分けられる(味や栄養素の違いはない)。生高麗人蔘を蒸した後に乾燥させて赤くしたものが紅蔘であり、紅蔘を何度も蒸して乾燥させる過程を繰り返したものが黒蔘だ。

韓国の中であれば高麗人蔘の種類を自由に選んで消費することができるが、海外に持ち出す場合は加工品である紅蔘を購入する必要がある。紅蔘を選ぶときは、紅蔘以外の成分が少ないものを選ぶと良い。紅蔘成分が100%に近いほど価格が高く、効能にも優れている。

高麗人蔘を使った料理の中で最もポピュラーで万人受けする料理はサムゲタンだ。サムゲタンは鶏肉にもち米、高麗人蔘、ナツメ、栗、キバナオウギなど様々な薬材を入れてじっくり煮込む料理で、料理名の「サム」は高麗人蔘の「蔘」に由来する。クムサン(錦山)のサムゲタンには他の地域のサムゲタンに比べて高麗人参がたっぷり入っており、高麗人蔘の苦味が強くないので食べやすい。

- 材料:サムゲタン用の鶏1羽(500g前後)、もち米(100g)、高麗人蔘(1本)、ニンニク(6~8片)、長ネギ(少し)、サムゲタン用の韓方材料

①もち米は1時間ほど水に浸ける。

②きれいに洗った鶏のお腹に水に浸けたもち米を入れる。

③水1.5Lを沸騰させる。この時、サムゲタン用や鶏肉の水炊き用の韓方材料があれば一緒に入れて煮る。

④沸騰したらニンニクと鶏肉を入れて1時間30分弱火でじっくり煮込む。

⑤最後に長ネギを刻んで入れると完成。

クムサン(錦山)の伝統市場や高麗人蔘通り、高麗人蔘を扱う飲食店であればどこでも高麗人蔘天ぷらを味わうことができる。韓方材料を揚げて食べるという発想が奇抜だと思われるかもしれないが、高麗人参の風味をうまく生かしたレシピの一つといえる。揚げる前の高麗人蔘は苦味が強いが、揚げた後は甘味が増すからだ。チュンチョン(忠清)道地域の郷土料理の一つである魚粥には、高麗人蔘をすりおろして調味料のように使うこともある。高麗人蔘を抽出してつくった紅蔘キャンディーや紅蔘ラテなど、高麗人蔘のおやつも人気が高い。

クムサン(錦山)高麗人蔘館では、高麗人蔘栽培の歴史、高麗人蔘の主成分に関する説明、そして高麗人蔘料理に関する情報などを得ることができる。そしてクムサン(錦山)郡が運営するホームページ「高麗人参(https://www.geumsan.go.kr/jp/)※日本語、韓国語、英語、中国語、ベトナム語」にアクセスすると、高麗人蔘のその日の相場や情報について知ることができる。

クムサン(錦山)では、高麗人蔘をテーマにした2つの祭りが開かれている。7月開催のクムサン(錦山)サムゲタン祭りと10月開催のクムサン(錦山)世界高麗人蔘祭りだ。クムサン(錦山)サムゲタン祭りは、最も暑い「三伏」の時期に開催される。初伏、中伏、末伏が含まれる約20日間は暑さのピークで、韓国では夏の疲労回復のために強壮食品を食べる習慣があるが、サムゲタンは滋養強壮食品の代表格だ。高麗人蔘は、サムゲタンに欠かせない材料なので、高麗人蔘の主産地であるクムサン(錦山)では、2021年からこの祭りを開催している。

また毎年10月初旬、高麗人蔘の新芽が出る時期に開かれるクムサン(錦山)世界高麗人参祭りでは、クムサン(錦山)で高麗人参を栽培できるようにしてくれた山の神に感謝をささげ、豊作を祈願するための祭祀を行う。さらに高麗人蔘掘り体験、各種伝統遊戯など、様々なプログラムも用意されており、高麗人蔘直売所、国際高麗人蔘交易展、輸出商談会なども開催される。

12月から5月にしか食べられないトリガイは、西海岸の水温が最も低い12~3月が一番美味しい。

チュンチョンナム(忠清南)道ホンソン(洪城)郡のナムダンハン(南塘港)の前にあるナムダンハン海洋水産複合空間には60店舗以上のトリガイ専門店が集まっている。またナムダンハンの向こう側にも大型トリガイ専門店が立ち並んでいる。

東、西、南の三面が海で囲われている韓国は、東海岸には砂干潟が、南海岸には細砂または泥干潟が、西海岸には砂と泥が混ざった干潟が広がるなど、それぞれ異なる生態系で成り立っている。

韓国の干潟には多種多様な貝が生息しているが、干潟の環境によって生息する貝の種類も異なる。チョンラナム(全羅南)道ヨス(麗水)市とスンチョン(順天)市でとれるハイガイはきめ細かい泥干潟で生息し、韓国各地でとれるアサリは、粒子の細かい泥干潟や小さな石や砂が混ざった砂干潟が主な生息地だ。トリガイは砂と泥が混ざっていて、なかでも泥の割合がやや高い環境で生息する。

毎年、冬になるとトリガイ祭りが開かれるチョンスマン(浅水湾)一帯は本来トリガイの主産地ではなかった。粒子の細かい泥干潟ではなく、砂が多い砂干潟だったためだ。しかしチョンスマン一帯の開発によって、干潟環境にも変化が生じた。ソサン(瑞山)市に建設されたソサンA地区防潮堤、ソサンB地区防潮堤で潮の流れが変わったのだ。

防潮堤の建設工事によって潮の流れが寸断され干潟には徐々に泥が堆積されるようになり、それに伴う生息環境の変化は生態系にも影響を及ぼした。防潮堤が建設される前まで生息していたカキは徐々に姿を消し、トリガイがその代わりとなった。このような変化によってチョンスマンはトリガイの主産地となった。(東亜日報『西海岸の生態系に変化』1988年1月19日、11面)

*チョンスマン(浅水湾):チュンチョンナム(忠清南)道にある南北に長い湾で、東はソサン(瑞山)市、ホンソン(洪城)郡、ポリョン(保寧)市に、北と西はテアン(泰安)郡のテアンバンド(泰安半島)/アンミョンド(安眠島)に面している。

活けトリガイの殻を開けると鳥のくちばしのような形状をした身が見えることから「トリガイ」という名前が付けられた。身を取り出し砂泥が入っている内臓を取り外せば、下ごしらえは完了。トリガイのむき身で甘辛いトリガイの刺身の和え物にするのも良いが、最も美味しい食べ方はやはりしゃぶしゃぶだ。

チュンチョンナム(忠清南)道ホンソン(洪城)郡 ナムダンハン(南塘港)一帯にはトリガイ専門店が多い。そこでトリガイしゃぶしゃぶを注文すると(通常、1㎏単位で販売)色んなおかずがついてくる。具材を食べ終わってから、スープにカルグクス麺を入れたり、チャーハンにして食べるシメも欠かせない。

トリガイしゃぶしゃぶのだし汁には色んな野菜とカタクチイワシ、昆布が凝縮されている。だし汁にコクを出すだめにシオフキガイやアサリなどを加えることもある。スープが沸騰したら、次はトリガイの番だ。一度に全部入れるより、一つずつ軽く火を通して食べるとさらに美味しく味わえる。10秒以上火を通すと食感が固くなり、甘味が汁に抜けてしまうため、8秒ほどで湯引くとぷりぷりな食感が楽しめるだろう。

はじめはソースを付けずにトリガイ本来の味を楽しんでから、チョジャンにつけて食べるのがおすすめ。トリガイを頼むとホタテガイやアカガイなど、おまけがついてくることも。店によってはイイダコを出すところもあるが、イイダコもまた冬を代表する味覚で、トリガイのようにさっと茹でて食べると柔らかい食感が楽しめる。

トリガイを食べ終わったら、シメにはカルグクス、うどん、ラーメンなどの麺を入れてみよう。トリガイのスープにはカルグクス麺が好相性。2人なら1玉、3人以上なら2玉もあれば十分だ。トリガイの風味がしっかり染みついたスープで、贅沢なカルグクスが楽しめる。

ふぐは一年中とれる食材だが、旬を迎えるのは冬だ。産卵期の春と夏に備えて、産卵期前の冬に栄養を蓄えるからだ。ふぐスープに入れる具材の代表格 、セリの旬も11~3月なので、この時期のふぐスープが一番美味しいと言われる。

以前のプサン(釜山)では、ふぐは魚市場があるナムポ(南浦)洞やチャガルチ市場一帯でしか買えなかった。しかし今はプサン(釜山)各地に色んなふぐ料理専門店がある。

ふぐは気軽に味わえる食材ではない。正確に言うと誰にでも料理できる食材ではない。致命的な毒がある魚だからだ。ふぐは内臓と肝、卵、血液などに「テトロドトキシン」という猛毒を持つ魚で、間違って摂取すると深刻な状況に至ることもあるため、さばくには「ふぐ調理機能師」の免許が必要だ。

美味しいふぐを食べるにはプサンを訪れるのがおすすめ。プサン(釜山)は日本の影響を受けた漁師と調理師が昔からふぐを取り扱っていた地域で、他の地域に比べてふぐ料理専門店が多い。またプサン(釜山)や南海岸でとれたふぐが、需要が多いプサン(釜山)に集まるため新鮮なふぐが手に入りやすいという長所もある。

色んな種類のふぐの中で、韓国で高級食材とされるのはカラスフグ、トラフグ、メフグだ。カラスフグとトラフグは見た目が類似しているため、種の同一性をめぐる様々な議論があったが、最近の研究結果により同種であることが明らかになった。

カラスフグの成魚は体長50㎝位で、背面は黒く、腹面は白い。体は丸みを帯び、臀ビレになるほど細い。また全てのひれが黒いのが特徴だ。トラフグの体長は40㎝前後でカラスフグより小さい。背面に多数の黒い斑点があるのが特徴だ。メフグは回遊性魚類(産卵場と生息地を往復する魚種)で主に河口でとれる。腹側に黄色のラインがあるのが特徴。

カラスフグより大きいシマフグもよく見かける。背側は青黒く、白い帯が走っているが、その様子がカササギに似ていることから韓国では「カチ(カササギ)ボク」と呼ばれている。シマフグは主に養殖ものが流通されていて、輸入量が多い魚種でもある。シマフグの評価がカラスフグやトラフグより低いのは、比較的に手に入りやすいためだが、その味は劣らない。シマフグも高級魚の一つと言える。

ナシフグ、ヒガンフグもプサン(釜山)やキョンサンナム(慶尚南)道地域でよく食べる魚種だ。カラスフグとトラフグに比べ小さく、漁獲量が多い。プサン(釜山)ではナシフグのことを「ミルボク」と呼んでいて、主にふぐスープの食材として使っている(本来のミルボクは別の種類)。体長は30㎝程度で、背面と腹面の間には黄色のラインがあり、背面の褐色の部分には白い斑点が数多く入っている。ヒガンフグは成魚で35㎝程度になる魚で、褐色の背面には多数の黒褐色の斑点が散らばっている。白い腹面には黄褐色の縦線がある。

よくチョルボクと呼ばれる「クサフグ」は、食用としているふぐの中では最も小さい魚種で、数匹を入れてスープにすることが多い。

ふぐは主にスープとお粥にすることが多いが、刺身や揚げ物にして食べても美味しい。店や調理師、メニューによって使うふぐの種類も異なってくる。

ふぐ料理で最も大衆的なものは「ふぐスープ」で、店によってだし汁のとり方はそれぞれ異なる。ベースとなる昆布だしにふぐと豆もやし、セリなどを入れて煮込むのが一般的だが、一部の店では白菜を入れるところもある。ふぐスープは澄まし汁で楽しむことが多いが、辛いものが好みなら辛味スープを頼むこともできる。

ふぐスープを食べるときには、お酢を2~3滴加えてみよう。お酢を加えるとふぐの生臭さを抑え、味のバランスを整えてくれる。ふぐスープは主に土鍋に出てくるのでかなり熱いが、スープを口に入れた瞬間、なぜか 「シウォナダ」と感じることが多い。「シウォナダ」という言葉には色んな意味があるが、この場合には物理的な温度を表す「涼しい」という意味ではなく、さっぱりしたスープを飲んで感じる「爽快感」に近い。韓国人が熱いものを食べて「シウォナダ(시원하다)」と言うのは、そういうわけだ。

ふぐスープを頼むと色んなおかずがついてくるが、その中で特に面白いのはふぐの皮だ。ふぐの皮は表と裏が異なり、表には派手な柄と小さな突起があり、裏にはコラーゲンでできた層がある。ふぐの皮を食材として使う場合には、皮の内側を剥いて使用するが、冷やして調理するとコリコリとした歯ごたえが感じられる。一部の店ではふぐの皮のコラーゲンを使って煮こごりを作るところもあるが、これもまた魅力的な逸品だ。ご飯を大きな器に入れて提供する店もあり、その場合にはふぐスープから具材の豆もやしとセリを取り出してご飯と一緒にビビンバにして食べればよい。

ズワイガニは冬から春(12~5月)まで水揚げされるが、身がぎっしり詰まっていて美味しい旬の時期は1~2月とされている。

キョンサンブク(慶尚北)道 ウルジン(蔚珍)のフポ(厚浦)港とチュクピョン(竹辺)港にはズワイガニ漁船が集まっている。自然と両港の周りにはズワイガニの専門店がたくさんできた。

ズワイガニは水深200m以上の深海、中でも泥や砂がある地域に生息する甲殻類だ。太平洋の北側、オホーツク海、ベーリング海が主な産地とされており、韓国ではキョンサンブク(慶尚北)道近海とその北側の海域がズワイガニの産地に当たる。

韓国ではズワイガニを「テゲ」と呼ぶ。多くの韓国人が「テゲ」の「テ」が「大きい」の意味だと思っているが、実は「竹」という意味だ。名前の由来は高麗時代まで遡る。ヨンドク (盈徳)のチュクサンミョン (丑山面)一帯を管理する役人が、チュクトサン (竹島山)が見える町で採れたカニを見て、足が竹と似ていると「テゲ」という名を付けたと語り継がれている。

ズワイガニは蒸して食べるのが最も一般的かつ、単純ながらもズワイガニの身本来の味を楽しめる方法だ。ズワイガニを蒸すためには、生きているズワイガニを淡水に浸して気絶させる必要がある。蒸しているうちに足が取れるのを防ぐとともに体内の海水を吐き出すようにするためだ。このように気絶させたズワイガニを蒸し器に入れて約20分間蒸せば、ズワイガニの蒸し物が出来上がる。

フポ(厚浦)港とチュクピョン(竹辺)港の周りにはその場でズワイガニを蒸してくれるお店がたくさんある。ズワイガニを購入する際、調理を頼むとその場で蒸した新鮮なズワイガニをお店で食べることができる。

食堂でズワイガニの蒸し物を注文すると、調理後、食べやすいサイズにして提供してくれる。ズワイガニは胴体と足がつながっているが、つなぎ目の関節を折ると身が殻からスルッと抜ける。しかし、細い足はきれいに食べづらいため、身を取り出すためのカニフォークもテーブルにきちんと置かれている。カニフォークは一見、箸のように見えるが、身を取り出しやすいように先端が二つに分かれている。

甲羅のカニ味噌を残して、ご飯を混ぜて食べても美味しい。いわゆる「甲羅ご飯」と呼ばれるが、カニ味噌とご飯の組み合わせが香ばしく美味しく、て珍味とされている。

ウルジン(蔚珍)、 ヨンドク(盈徳)一帯ではズワイガニ、または、ベニズワイガニを入れたラーメンを販売するお店をよく見かけるが、カニの殻から旨味が出て一段と美味しいラーメンを楽しむことができる。他に、ズワイガニで作った料理としてはズワイガニスープ、胴体から取れた足を甘辛く煮たズワイガニチゲ、カニチャーハン、カニチャンポンなどがある。

トンへ(東海)では、ズワイガニだけでなくベニズワイガニもたくさん水揚げされる。ベニズワイガニは、ズワイガニより鮮明な赤色を帯び、ズワイガニより深いところに生息するため、水深400m以上まで探して採る。また、ズワイガニより漁獲量が多いため、値段がズワイガニの半分ほどと安い。ズワイガニとベニズワイガニは味も全然違う。一般的に、ズワイガニよりベニズワイガニの方がしょっぱいが、これは生息地の水圧の差によるものだ。

カキは冬(11~3月)の冷たい海水温に耐えるため、体内に脂肪を蓄えるがこの時、味と香りも増す。

キョンサンナム(慶尚南)道トンヨン(統営)とコジェ(巨済)一帯には、カキの養殖場が点在している。特にトンヨン(統営)港は、その周辺で収穫したカキが集荷される場所でもあるため、カキ料理の専門店が多い。なかでもカングアン(江口岸)港の周辺にカキ料理専門店が集中している。

韓国では冬にカキを食べることが多い。主に「マガキ」を食べるが、紅葉が散る晩秋から花の咲く初春の間が旬と言える。厳しい冬をしのぐため体内に蓄積したグリコーゲンのおかげで、この時期のカキは特に旨みと香りが凝縮されている。

貴重な食材として扱われる欧米はもちろん、生産量が多い韓国でも、カキは高級食材とされる。カキの養殖が大量に行われている韓国では比較的お手頃な価格でカキを楽しむことができる。韓国のカキ生産量は32万6千トンで世界の生産量の5%を占めている。

相対的に海の面積が大きくない韓国でカキの生産量が多いのは自然環境に恵まれているからだ。南海岸と西海岸に荒波を防いでくれるリアス式海岸が広がっているが、これはカキの生育条件として非常に良い環境と言える。カキの養殖場の設置はもちろん、養殖環境の整備にも適している。おかげで面積に比べ生産量が多く、品質も非常に優れている。なかでもトンヨン(統営)とコジェ(巨済)の間に広がっている養殖場では韓国産カキの約80%が生産される。

韓国で流通されるカキの種類にはマガキ、イタボガキ、イワガキ、ポックル(サクラガキ)がある。マガキは主に養殖し、他は漁師や海女が天然の物を採捕して販売している。ちなみに韓国のカキ生産量の約80%以上を占めるのは、トンヨン(統営)とコジェ(巨済)の間で収穫した養殖産のマガキだ。

マガキは韓国人にとって最も馴染み深いカキでもある。養殖カキのほとんどがマガキで、大きさは大体8~15㎝程度。殻の輪郭は、左殻はやや丸く膨らんでいて、右殻は平らに近いが、個々によって違う。養殖される場所によって輪郭の形や大きさも違ってくる。主には干満の差が大きい潮間帯で生息することが多い。

殻が扁平なイタボガキは、チョンラ(全羅)道地域では「トックル」という名前で呼ばれる。外見はホタテガイに似ていて、大きさはマガキと同等か、もう少し大きい。収穫量が少なく養殖が難しい上、天然物もなかなかとれない。

希少価値でいうとイワガキも劣らない。比較的に深い海で生息するイワガキは、主に東海岸と南海岸の水深2~15m付近に生息する。潮下帯の岩盤に付着していることが多く、その大きさは20㎝前後もある。プロのダイバーでなければ採取が難しいため、かなりの高額で販売されている。イワガキの産卵期は9~10月だ。そのため産卵期直前の夏が旬の時期となる。イワガキは「夏に食べられるカキ」という希少性と大きいサイズ、韓国では養殖できないことが相まって、別格の高級食材とされる。

主にソムジンガン(蟾津江)の下流域で見られるポックル(サクラガキ)は、河と海が合流する汽水域に生息する。桜が咲く頃に収穫すること、水中で見ると花びらのように殻を開いていることからサクラガキと名付けられた。マガキに比べて大きいのもサクラガキの特徴のひとつ。サクラガキは海に生息するカキに比べ、磯の香りと塩の味がそれほど強くない。その代わり、柔らかい食感と旨みが魅力的な逸品だ。

カキは主に二つの方法で養殖する。垂下式と石蒔式だ。トンヨン(統営)でよく目にする垂下式は、ホタテの殻にカキの種をつけて海水に垂らす養殖方法だ。カキは自ら海水中の有機物をろ過して摂餌するため餌をやる必要はない。約2年間、カキの活動性を保障する方式なので、カキを大きく成長させることができ、生産量が多いのが長所だ。

石蒔式は干満の差がある海辺に石を並べてカキの幼生を付着させる養殖方法で、垂下式に比べてカキのサイズは小さいが、豊かな香りが特徴だ。カキは5~8月に産卵するが、海中を浮遊していたカキ幼生が0.4mmまで成長すると養殖場に並べておいた石に付着する。石にくっついた幼生は、そのまま成長していく。一日に2回は潮が出入りするため、岩に付着したカキは水面上に露出されることになる。その結果、生命力が弱いものは死に、生命力の強いものだけが生き残る。健康なカキ幼生が一定の大きさ以上に成長すると、養殖場に移してさらに1年間成長させる。このような過程を経て、幼生から販売できるサイズに育てるには約18か月がかかる。

トンヨン(統営)地域でカキ料理を取扱っている店のほとんどは、マガキの旬である冬(11~3月)にしかカキ料理を販売しない。まだ垂下式養殖で生産するカキの方がずっと多いからだ。その代わりに他の季節にはホヤビビンバ、アワビ土鍋など、別の海鮮料理を中心に提供される。マガキが出荷されない春から秋の間、冷凍カキを使う店もあるが、やはり生ガキの鮮度と味には比べ物にならない。

最近「サムボチェ(三倍体)カキ」の登場によって、一年中カキを楽しめる環境が整い始めた。しかし今のところはまだネットでしか買えない場合がほとんど。数年前、トンヨンにサムボチェ(三倍体)カキを取扱うオイスターバーができたことを機に、いつでもカキを食べられることが期待されている。

*サムボチェ(三倍体)カキとは?

マガキを遺伝子組み換えによって改良したもので、染色体を通常の2組より1組増やしたのが特徴だ。サムボチェ(三倍体)カキは産卵しないため、産卵のために消費されていた栄養分が成長に使われ、通常のカキよりサイズが大きい。産卵期に毒を持つこともなく、一年中を通して均一の味を楽しめるのが長所とされる。

カキの調理方法は次の3つが一般的。一つ目はカキのポサムだ。ゆで豚肉やキムジャンキムチと一緒に食べる料理。冬のキムジャンキムチの具にカキを混ぜ合わせ、白菜やサンチュにゆで豚肉と味付けしたカキをのせ、包んで食べる。

二つ目はカキ焼き、またはカキの蒸し物だ。カキの値段が高いヨーロッパやアメリカではなかなか見られない豪快な調理法だ。カキ焼きは、炭火の上に鉄板を乗せ、殻付きのカキをそのまま焼いて食べる。カキに火を通すと殻の口が開いてくるが、それでもう出来上がり。カキの蒸し物は家庭でも簡単に作れる。鍋にカキを入れて、数分間蒸すだけで完成する。両方とも殻付きのカキを調理するため、ケガしないように手袋を着用したほうが良い。完成したカキ焼きとカキの蒸し物は、酢コチュジャンに付けて食べるのが一般的だが、カキ本来の味と香りを楽しみたい場合には、そのまま食べるのがおすすめ。

三つ目はカキクッパだ。クッパは主に牛、豚、鶏のような肉を煮込んでだし汁を作るが、冬にはカキを入れたカキクッパも美味しい。カキと冬の海藻類にはタウリン成分が多く含まれていて、疲労や二日酔いの回復に効果的だと言われている。お酒を飲んだ翌日にカキクッパで酔い覚ましをすると、すぐ回復効果を発揮する。

シジミは、花が咲き始める3月から梅雨に入る前の6月までが旬だ。

キョンサンナム(慶尚南)道ハドン(河東)は、ソムジンガン(蟾津江)下流の水と海水が混ざりあう地点にある。シジミは適度な条件の海で生育する貝の一種で、ハドン(河東)は最適のシジミ産地と言われる。ハドン(河東)のファゲ(花開)伝統市場の周辺、松林ラウンドアバウトからハドン(河東)邑内に入るキョンソ(慶西)大路の周辺に、シジミを扱う専門料理店が多い。

韓国人がよく使う言葉に「シウォナダ(涼しい)」という表現がある。韓国人でなければなかなか理解できない言葉だ。冷たいスープを飲んでいるわけでもなく、むしろ熱すぎてフーフーして飲みながらも「シウォナダ」と言う。韓国人が熱いスープを飲みながら「シウォナダ」と言うのは、物理的な温度ではなく、料理を食べる時の感覚、特に「お腹の中がさっぱりする感じ」を表現するときだ。

「シウォナダ」という表現は、韓国の汁物、とりわけヘジャンクク(酔い覚ましスープ)を飲む時よく使われる。アルコールを分解するためにはエネルギーと水分が必要だ。また、ヘジャンククに入る豆もやし、ソンジ(牛血の塊)、干しスケトウダラなどは、すべて高タンパク食材であるという共通点を持つ。ヘジャンククを食べるとエネルギーを生み出すタンパク質と炭水化物が補給され、それにスープの水分が加わり、お腹の中がすっきりするような気分になる。それで「シウォナダ」と自然に感嘆の声が出るのだ。

「シウォナダ」という表現は、「貝」を使った料理を食べる時にも使える。貝の中でもサイズは小さいが、抜群の「シウォナダ」を誇るものがある、それが「シジミ」だ。シジミは淡水と海水が混ざりあう汽水域でよく育ち、砂が堆積する河口は、シジミの生育にとって最適な条件を持つ場所だ。ソムジンガン(蟾津江)下流がまさにそれに当たる。ソムジンガン(蟾津江)は、チョンラブク(全羅北)道チナン(鎮安)とチャンス(長水)郡から発源し、チョンラナム(全羅南)道クレ(求礼)に向かってチリサン(知異山)を囲んでクァンヤン(光陽)に流れる。河口堤防がないため、下流に汽水域が発達し、砂が堆積した地形もある。

ソムジンガン(蟾津江)の河口を共有するクレ(求礼)、ハドン(河東)、クァンヤン(光陽)地域の住民は、毎年春から初夏までシジミを採る。河口一帯の水深は、1メートルほどとあまり深くないため、人が直接入って熊手などの道具を使ってシジミを狩る。水深がもっと深い場所では舟を使うこともある。

一番簡単にシジミを楽しめる料理としては、シジミスープがある。まず、鍋にシジミと水を入れて火にかける。シジミがゆであがったら殻の中から身を引き抜く。シジミをゆでた汁は捨てず、よく保管しておく。

次に、シジミのゆで汁を土鍋に移して沸かし、味がマイルドなニラを切っておく。ニラはネギと似た野菜で、無機質が豊富な上、独特の香りと甘味が特徴だ。ゆで汁が沸いたらニラを入れて、シジミの身をのせればシジミスープの完成だ。

出来上がったシジミスープにご飯をいれるとシジミクッパ、麺を入れるとシジミ素麺になる。食べる時は、スプーンを使って、まずスープから味わってみよう。「シウォナダ」という言葉の意味を実感できるだろう。

シジミの身だけを集めてチヂミを作ることもできる。ニラを一緒に入れて焼いて食べるシジミのチヂミは、香ばしい味が食欲をそそる。新鮮なシジミは刺身で味わうこともできる。主に刺身の和え物にして食べる。温かいご飯と一緒に食べるシジミ刺身の和え物は、美味しいおかずになる。食堂でシジミの和え物を注文すると、ご飯と混ぜて食べられるようにビビンバ用の器を出してくれることもある。

ジャン(醤)は、長く熟成すればするほどおいしくなる食材で、食べる時期よりは作る時期が重要だ。ちなみに、その年に収穫した大豆や唐辛子の粉で作ると醤が青臭くなる。

スンチャン(淳昌)コチュジャンとスンチャン(淳昌)テンジャンは、すでに商品化され、全国どこでも簡単に購入できる。スンチャン(淳昌)伝統コチュジャン民俗村では、地域の職人が直接作ったコチュジャンを販売している。

韓国に唐辛子が伝わってから、韓国料理には大きな変革が起こった。唐辛子の粉が登場する前まで、キムチはただ塩に漬けた野菜だったが、唐辛子の粉が広く使われるようになり、塩辛を活用することで、現在私たちが知っているキムチとなった。コチュジャンも同じだ。唐辛子が伝わってから今のコチュジャンが生まれて販売された。これをきっかけにして、韓国人はキムチ、ビビンバ、トッポッキなどをよく食べるようになった。

コチュジャンは、でんぷんの原料によって味が変わる。基本材料は粳米で、これにもち米や麦などの穀物を追加することで、様々な味と食感のコチュジャンを作ることができる。もち米を使ったコチュジャンは、粳米だけで作ったものより自然な甘味があり、麦を使ったコチュジャンは、甘味はあまりないが風味が深い。

コチュジャンは料理や食材に色んな味を加えられる素晴らしいソースだ。ビビンバ、豚肉炒め、トッポッキ、和え物などの基本となるソースでもある。野菜など食材の味を引き立て、保存性を高める材料としても活用できる。代表的なものが「漬物」で、コチュジャンを使うと唐辛子、大根、ナムル、そして干しイシモチまで漬物にすることができる。

- 材料:水(5L)、麦芽の粉(500g)、もち米粉(2kg)、みそ玉麹の粉(1kg)、唐辛子の粉(3kg)、塩(1.5kg)、清酒(1カップ)

①麦芽の上水を作る:麦芽の粉を水に入れてよく混ぜる。水は麦芽の粉が完全に浸かるまでたっぷり入れる。水を入れた状態で2~3時間そのまま、麦芽から甘味が十分にじみ出るまで放置する。放置が終わると、目の細かい布や粉ふるいで麦芽の上水をこす。こす時は、上水だけをろ過して使う。

②もち米糊を作る:①の麦芽の上水にもち米粉を入れ、弱火でゆっくり煮る。この時は、粉が固まってダマができないように、よくかき混ぜる。もち米糊にとろみができ、どろりとするまで混ぜ続ける。出来上がったもち米糊は完全に冷ます。

③コチュジャンを仕込む:冷ました②にみそ玉麹の粉、唐辛子の粉、塩を入れて混ぜる。すべての材料がよく混ざるまでしっかりかき混ぜる。この時、清酒を入れると発酵が促進され、コチュジャンの味が一層深くなる。

④発酵する:壺*に③を入れて表面を平らにする。壺口に清潔な布をかけ、蓋を閉める。そのまま日当たりが良い場所に置き、3か月間発酵させる。発酵の途中、カビができる場合があるので、定期的に確認して除去する。清酒を少量かけて管理する方法もある。3か月経ったら、壺を日陰に移してコチュジャンを熟成させる。長く熟成すればするほど、コチュジャンの味は深く、マイルドになる。出来上がったコチュジャンは、冷蔵保管すると長く保存できる。

*壺の代わりに、ガラス瓶やセラミック、ストーンウェア、プラスチック容器を使うこともできる。仕込み用の容器は、蓋がしっかり閉まるものを使用し、コチュジャンを入れる前は、必ず沸かしたお湯で容器を洗い、乾かして消毒しておく。

コチュジャンの発酵と熟成で最も重要な材料はみそ玉麹だ。みそ玉麹は、大豆を発酵させたもので、発酵過程で「コウジカビ*」ができる。コウジカビはプロテアーゼとアミラーゼを生成し、これらの成分がコチュジャンの味の決め手になる。プロテアーゼはタンパク質をアミノ酸に分解し、アミラーゼはでんぷんを糖に分解する。二つの成分により生まれたアミノ酸と糖がコチュジャンのうま味と甘味を出す。とりわけ、アミノ酸の一種であるグルタミン酸は、コチュジャンの深い味を作るうま味を生成する。

*コウジカビ:アジア圏で広く利用される菌で、テンジャンやカンジャン、コチュジャンなどを作る時、マッコリのような濁り酒を作る時、発酵に使う。

みそ玉麹には乳酸菌や酵母も入っている。乳酸菌は糖を乳酸に変え、コチュジャンのpHを下げて酸味を出し、酵母は糖をアルコールと二酸化炭素に分解して病原微生物の成長を抑える。

コチュジャンを発酵する時は、温度と湿度も重要だ。発酵を助ける最適な温度は20~25℃だ。温度が低すぎたり高すぎる環境では、発酵速度が落ち、微生物をうまく生育できない。適量の酸素に露出すると、コチュジャンの味がさらに深くなる。ただし、露出しすぎるとカビの成長を促進するので、注意が必要だ。発酵が終わってからも、コチュジャンの味は深みを増す。微生物が活動を続けているからだ。

- 材料:大豆(1kg)、水(750mL)、塩(150g)

①大豆を水につける:大豆をよく洗い、10時間以上水につける。うまく吸水した豆は大きさが2倍になる。

②大豆を煮る:吸水した大豆を大きな鍋に入れ、豆がすべて浸かるまで水を入れる。まず強火にかけ、中火に変えて豆にしっかり火が通るように2時間以上煮る。豆がすぐつぶれるくらい柔らかくなったら、水から出して冷ます。

③大豆を潰す:冷ました豆を臼や潰し機で細かく潰す。豆を均一に潰すと発酵もうまくできる。

④形を整える:潰した大豆を固めて適当な大きさの塊を作る。大豆を1kg使った場合は、大きな塊一つにするか、いくつかに細分する。みそ玉麹の形は、六面体に作る時が多い。

⑤乾燥と発酵:みそ玉麹の塊を清潔な布で包み、風通しが良い場所で1~2週間乾かす。乾燥したみそ玉麹は、暖かく風通しが良い場所に移して2~3週間発酵させる。うまく発酵したみそ玉麹は、表面が黄色くなり、カビができる。

⑥(選択)塩水に浸す:水750mLに塩150gを入れて塩水を作る。この水に発酵したみそ玉麹を入れると追加発酵ができる。

コチュジャンは韓国各地で作って食されてきた調味料だが、「その中でもスンチャン(淳昌)のものが特に美味しい」という記録が残っている。1809年(純祖9年)、女性の実学者である憑虚閣・李氏が書いた『閨閤叢書」という女性用の伝統生活書物では、スンチョン(淳昌)とチョナン(天安)のコチュジャンを朝鮮全国の名物として紹介している。

それでは、スンチャン(淳昌)のコチュジャンが特別で美味しい理由は何だろう。その味の秘密は、コチュジャンを作る「時期」にある。

一般的にコチュジャンは秋に作る。天気が涼しくなる9月末から10月初の間は、その年の唐辛子を収穫して唐辛子の粉を作る適期だからだ。しかし、スンチャン(淳昌)は他の地域より少し早めの8月末から9月初にコチュジャンを作り始める。日照量が多く日較差が少ないスンチャン(淳昌)では、唐辛子を早めに収穫できるからだ。

コチュジャンを作る時期が異なると、醤類の基本材料である、みそ玉麹にできるカビも変わってくる。多くの場合、発酵したみそ玉麹には白いカビ(白麴菌)ができるが、スンチャン(淳昌)で作ったみそ玉麹には黄色いカビ(黄麴菌)ができる。コチュジャンを作る時期が他の地域より早いため、発酵時期が早くなり、自然と発酵にかかわるカビの種類も変わるからだ。スンチャン(淳昌)で作ったみそ玉麹にできる黄麴菌は、白麴菌よりタンパク質を分解する性能が優れ、甘味とうま味を一層引き出す。このように、コチュジャンを作る時期が早いため、スンチャン(淳昌)は韓国でコチュジャンの名産地になったわけだ。

スンチャン(淳昌)伝統コチュジャン民俗村は、1997年に造成されてから、韓国の醤類文化を率いる空間となっている。「大韓民国食品名人」であるカン・スノク名人をはじめ、数多くの生産者がこの村で醤類を作って販売している。

スンチャン(淳昌)伝統コチュジャン民俗村の近くにある「スンチャン(淳昌)発酵テーマパーク」は、大人から子供まで誰でもスンチャン(淳昌)の醤類文化を経験して楽しめる。コチュジャンとテンジャンをはじめ、韓国の醤類文化について学び、醤類を直接作ってみる体験プログラムにも参加できる。テーマパークの内にあるフードコートでは、スンチャン(淳昌)コチュジャンを入れて作ったトッポッキとチキンも味わえる。

ウナギは川の水温が28度のときに最も活発に摂餌活動をするため、8月~9月が旬といえる。とくに9月にチョンブク(全北)特別自治道コチャン(高敞)を訪問すると、禅雲寺のヒガンバナの群落とウナギが楽しめる。

チョンブク(全北)コチャン(高敞)は、韓国一のウナギ産地。コチャン(高敞)の古刹である禅雲寺周辺にはウナギ料理の専門店が集まっている。

ウナギはサケと同様、川と海を行き来する習性をもつ。ただ、移動方向はサケと全く逆だ。サケは川で生まれ海に下って産卵時期になると帰ってくるが、ウナギは海で生まれ川に上って成長し、産卵時期には海に帰っていく。川と海が合流する地域を昔は「風川(プンチョン)」と呼んでいたが、韓国でウナギに「風川ウナギ」という名がつけられたのも、ウナギの移動習性に起因する。

チョンブク(全北)コチャン(高敞)は風川ウナギで有名な地域だ。コチャン(高敞)地域を横切るチュジンチョン(舟津川)を中心にウナギ養殖場が集まっており、韓国のウナギ生産量の3割をコチャン(高敞)郡が占めている。

一般的に食べられているウナギはほとんど養殖場で育てられたものだ。ただ、これは完全な養殖とはいえない。ウナギがどこで、どのように生まれてくるかについての研究が正確に実施されておらず、現在の養殖技術はウナギの産卵まで調整することができないためだ。

ウナギを養殖場に供給する方法は漁業に依存している。遠い海で生まれたウナギの稚魚が川を遡ってくる際に採捕するのだ。漁師たちは採捕した稚魚を養殖場に移して十分育ててから販売する。養殖場からウナギを供給しているのによく相場が変動するのは、主に稚魚の漁獲量にバラツキがあるためだ。

ウナギの主産地の一つであるコチャン(高敞)、中でも禅雲寺の周辺にウナギ養殖場とレストランが集まっている。コチャン(高敞)を代表する観光スポットの一つ、禅雲寺がウナギの稚魚が移動する川の河口周辺に位置しているからだ。

レストランではウナギを1kg単位で注文するのが一般的。サイズによって異なるが、1kgは大体2~3本。養殖場でレストランを運営することもあり、ここではさらに手頃な価格でウナギが味わえる。

厨房でウナギを焼いて出してくれるレストランでは、干潟ウナギを販売する店も見かける。干潟ウナギとは、干潟に柵を建てて養殖場のようにしてから、その囲いの中で育てたウナギのことだ。通常の養殖場で育てたウナギに比べて活発に活動するのが特徴的で、できるだけ自然に近い環境で育てるため、より淡泊で香ばしい味とコシのある食感を味わえる。

ウナギは脂肪とタンパク質、とくにビタミンAを多量含有しているため味も栄養も満足できる食材料として韓国では人気が高く、料理方法も幅広い。

韓国人がウナギを楽しむ最も代表的な方法は焼き物。手入れしたウナギを炭火で焼くもので、塩をかけたり(塩焼き)コチュジャンソースをつけて(味付け焼き)焼き上げる。味を均一に保つため、厨房で調理して出してくれるレストランもあるが、客がセルフで焼いて食べるのが一般的だ。

セルフでウナギを焼くときは、脂肪の多いウナギは皮がすぐに焦げてしまうため、こまめにひっくり返すことが重要だ。塩をかけたりコチュジャンソースをつけるときにもコツがある。塩焼きの場合はウナギを炭火にのせる前に塩をばらまき、コチュジャンソースは炭火にのせてから焦げないようにしっとりとつける。ウナギがよく焼きあがったら一口サイズにカットし、グリルの端に移動させて食べる。

ウナギ焼きを野菜に包んで食べても美味しい。ウナギと一緒に提供されるサンチュやエゴマの葉などにウナギ焼きとショウガ、タマネギ、ニンニクをのせて包んで食べる。包み野菜とトッピング野菜は脂肪の多いウナギの脂っこい味をカバーする。とくにショウガはウナギの生臭さをなくし、消化も助けてくれる。

アワビは冬から旨味が増し始め、6月に旬のピークを迎える。アワビは冬にはワカメ、春には昆布を食べて旨味と栄養を閉じ込めるため、4月~6月にアワビを食べるとかすかな海藻の香りを感じることができる。

アワビは韓国全土どこでも食べることができるが、産地に近いほど味と香りが良い。アワビの主な産地はチョンラナム(全羅南)道ワンド(莞島)郡で、ワンド(莞島)の中心地であるワンド(莞島)港の近くにはアワビ料理を提供する店が集まっている。

アワビは昔から高級食材として愛されてきた。養殖が始まる前は、採取が難しく、旨味と栄養が豊富だと言うことで名を馳せていたためだ。特に、韓国など東洋文化圏では、アワビは貝殻が固くて吸盤の力が強いことから健康と長寿のシンボルとされていた。

実際、アワビは栄養価が高い食材とされている。アルギニンとタウリン成分が豊富で、疲労回復や新陳代謝の活性化に役立つ。そのため、体がだるい時や食欲がない時、妊婦のためのスタミナ食として人気だ。また、アワビは磯臭くなく、特有の風味と柔らかい食感で、多くの食通たちに愛されている食材でもある。

アワビの主な産地はチョンラナム(全羅南)道ワンド(莞島)郡だ。2023年の韓国のアワビ漁獲量は2万4,126トンに達し、その中で74%の1万7,843トンがワンド(莞島)で漁獲された。このようにワンド(莞島)がアワビの主な産地となったのは、昆布の養殖とも関係がある。ワンド(莞島)のもう一つの特産物である昆布がアワビの餌になるためだ。

近年、アワビの養殖は海面の近くで行われる。海底で海藻を探し回るアワビの摂食活動には向いていない環境だが、ワンド(莞島)郡は、昆布の養殖場の隣にアワビの養殖場を設置することで、この課題を解決した。ちなみに、1キログラムのアワビが1日に食べる海藻の量は20キログラムに達する。

また最近、ワンド(莞島)郡にはワカメと昆布でアワビの餌を生産する工場もできたため、昆布の養殖が終わる6月以降も餌の供給が円滑になった。

アワビは、2.4平方メートルの海洋牧場で3年間育ち、養殖場で漁獲されたアワビは陸地で綺麗な海水の洗浄プロセスを経てから販売される。アワビは、産地を離れると海藻の香りがどんどん薄くなる。ワンド(莞島)でアワビを食べるべき理由もここにある。

昔も今もアワビはスタミナ料理の看板食材だ。代表的なスタミナ料理としてアワビ粥が挙げられる。韓国人は、ストレスや疲労で食欲がない時や病気の後に体を回復させるためにアワビ粥を食べる。アワビ粥は、水に浸したもち米にアワビの肝を混ぜて煮込んだ後、スライスしたアワビの身を乗せて仕上げる料理だ。最後に細かく砕いた松の実やごま油を加えると香ばしくてもっと美味しくなる。

- 材料:アワビ(3個、殻が人指し指くらいの大きさが適切)、うるち米またはもち米(紙コップ1杯)、水(5~6カップ)、玉ねぎ(1/2個)、ニンジン(1個)、ニラのみじん切り(20g)、カンジャンまたは塩(少量)、ごま油(1T)

①アワビの下ごしらえ:アワビをきれいに洗った後、殻と肝を取り外す。肝は切り取って別途保管し、アワビの身はスライスしておく。1個は残してアワビ粥を仕上げた後、粥に乗せると見栄えもよく、食欲もそそられる。

②お米の下ごしらえ:お米を研いで30分間水に浸しておく。その後、ざるに上げ水を切っておく。

③アワビを炒める:ニンニク、玉ねぎ、ニンジン、ニラなどをみじん切りにする。鍋にごま油を入れて弱火でみじん切りにした材料をさっと炒める。玉ねぎが透明になって、ニンジンが柔らかくなれば、アワビを入れて一緒に炒める。

④お粥を煮込む:水に浸したお米を入れてアワビと一緒に炒める。お米が半透明になるまで炒める。水を2~3回に分けて入れ、お米が柔らかくなるまで弱火でじっくり煮込む。ここで、お粥が鍋の底にくっつかないようにこまめに混ぜる。

⑤仕上げ:お米が柔らかくなってとろみがつけば、カンジャンまたは塩で味をつける。好みによってごま油を入れて風味を付けたり、ごまをかけて食べるのも良い。

お粥以外に一般的なアワビの食べ方は刺身で食べることだ。殻と肝を取り外して、身だけ切ってカンジャン、わさび、 酢コチュジャンなどをつけて食べる。

アワビは蒸し物やアワビ焼きで食べることもできる。アワビの蒸し物は蒸し器に水を入れた後、火をかけてその蒸気でアワビに火を通して食べる料理だ。アワビ焼きは言葉通りアワビを焼いて食べる料理だ。アワビと野菜をバターで炒めて食べるアワビのバター焼きも人気だ。

冬にのみ収穫される海苔は11~3月が旬だ。

スーパーマーケットや食堂など、どこでも手に入れることができるが、韓国で海苔の生産量の約50%を占めるワンド(莞島)では香りが一層引き立つ海苔を味わうことができる。

海苔は、ポリフィラ(Porphyra)属、または、ピロピア(Pyropia)属の海藻を紙のように薄く伸ばして乾燥させたもので、主に四角い形にして流通される。

海苔はご飯を包んで食べたり、カンジャンに付けておかずのように食べる。海苔でご飯と様々な野菜を巻いて食べるキムパプもある。海苔にごま油を塗って焼いた後、塩をかけて仕上げる味付け海苔は、韓国を訪れる外国人観光客から人気のお土産の一つだ。

韓国の三国時代の歴史が記録されている『三国遺事』によると、韓国人は三国時代から海苔をよく食べたとされている。しかし、海苔の養殖は17世紀から始まった。丙子の乱(1636~1637)の際に義兵として活動したキム・ヨイク(金汝翼)がチョンラナム(全羅南)道クァンヤン(光陽)のテインド(太仁島)に定着して韓国で初めて海苔の養殖を始めたと語り継がれている。

韓国語で海苔は「キム」と言うが、最初から「キム」と呼ばれたのではない。昔は海から出る草という意味から「ヘテ(海苔)」と呼ばれた。しかし、キム・ヨイク(金汝翼)がヘテ(海苔)の養殖を始めた後、名字が「キム(金)」の人が生産したということから「キム」と名付けられた。

海苔を養殖する方法は大きく2つに分けられる。一つは、支柱式で、もう一つは 浮き流し式だ。支柱式は、海底が浅いところに複数の木の支柱を立てた後、支柱と支柱の間に張った海苔網に海苔の胞子をつけて育てる。海藻の一種の海苔は光合成によって成長するが、潮の干満の差により干潮時には太陽の光をたっぷり吸収して、満潮時には蓄積したエネルギーで成長しながら味と香りを生み出す。海面にある時は、成長が止まるため生産量が少ないが、味と香りのよい海苔を生産できることから高級海苔の生産に採用される。

浮き流し式は、浮きを付けた海苔網を海に浮かべて行う。浮き流し式は、海面の水位が変わっても海苔が育つところは一定の水深を維持するという特徴がある。比較的に生産量の多い養殖方法で、一般的に消費される中・低価格の海苔は浮き流し式で養殖した海苔を加工したものだ。

韓国人が食べる海苔は品種によって、オニアマノリとスサビノリに分けられる。オニアマノリは、韓国で「コプチャン海苔」と呼ばれるが、くねくねとした海苔の形がコプチャンと似ていることからこのような別名が付けられた。スサビノリは、日常で最も簡単に食べられる海苔だ。薄い黒紙のように見えるスサビノリは、韓国の海苔生産量の70%を占めている。スサビノリは、厚く加工してキムパプ用の海苔にしたり、薄く加工した後に味を付けておかず用の海苔にして販売されている。

1980年代までは冬になると各家庭で海苔を直接焼いて食べていた。ごま油とサラダ油を混ぜて海苔に塗った後1枚ずつ焼き、各家庭での食事のおかずや子供のお弁当のおかずとして愛された。油を塗らず焼いた後、温かいご飯を包んでカンジャンに付けて食べることもあった。

時間が経つとともに海苔を焼く風景は見なくなり、市場の業者が焼いた海苔がこれに取って代わっている。市場で海苔を注文すると、その場で海苔に油を塗って鉄板で焼いてくれるが、その香ばしい香りにつられて訪れる人も少なくない。工場で生産された様々な海苔が販売されている今も尚、伝統市場に行くと海苔を焼いてくれるお店がたくさんある。

最近の消費者は味付け海苔をよく購入する。味付け海苔は、工場でエゴマ油、ごま油、オリーブオイルなどを使って風味を引き立たせるとともに塩で味をつけて作ったものだ。自動化工程によりパッケージに入ったものが販売され、購入や保管が簡単なことから人気を集めている。加工の時に使われる油が光によって酸化する恐れがあるため、不透明なパッケージが使われる。

韓国人は、一般的に海苔をおかずとしてご飯と一緒に食べる。温かいご飯に海苔を1枚乗せて食べたり、海苔の和え物や海苔スープなどを作って食べたりする。

また最近は、海苔をおやつやおつまみとして食べることもある。海苔にとろみがつくまで煮たもち粉を塗った後、油で揚げた海苔のパリパリ揚げは、海苔で作る代表的なおやつ兼おつまみだ。

- 材料:海苔、もち粉200(ml)、水(3コップ)

①もち粉と水を混ぜてとろみがつくまで煮た後、冷ましておく。

②海苔を4等分して1枚ずつとろみがついたもち粉を塗って乾燥させる。ここで、ごまや唐辛子粉をかけると一味違う風味の海苔のパリパリ揚げに仕上がる。

③約170度の油に乾燥した海苔を入れて3~5秒間揚げる。

④油を切って冷ます。

ワンド(莞島)では一部の食堂で海苔スープも味わえるが、メニューの一つというよりは、アワビ、お刺身などの料理を食べる時についてくる場合が多い。冬に海苔スープに牡蠣を入れて食べると、海苔スープの味と風味が一段とアップする。

他にも、トッククや麺料理を作った後、トッピングとしてちぎり海苔を乗せると、料理の風味が引き立つ。

テナガダコの摂餌活動が盛んな10月から翌年3月までが旬。中でもテナガダコの栄養が最も高くなり、美味しい時期は秋だ。

産地でちゃんとテナガダコを味わいたいなら、チョンラナム(全羅南)道ムアン(務安)郡に位置しているムアン(務安)テナガダコ特化通り(チョンラナム道ムアン郡ムアン邑ソンナム1ギル一帯)を訪ねることをおすすめする。

「バテた牛に生のテナガダコを食わせると元気を取り戻す」という伝承があるが、実際、テナガダコにはタウリンが豊富で、疲労回復に有効な食べ物として知られている。

ムアン(務安)は、韓国でも指折りの大規模な干潟が広がる地域で、その面積は35.6㎢に達する。また、美しい自然環境を保存するために様々な努力を惜しまない地域としても有名。2001年には韓国で初めて干潟湿地保護区域に指定され、2008年には世界的にもその重要性が認められ、ラムサール条約登録湿地となった。このように汚染されていない生態系のおかげでムアン(務安)の干潟は、多様な有機物や海洋生物が生息するのに理想的な条件が揃っている。美しい生態系と豊かな餌を有するムアン(務安)の干潟は、テナガダコの活発な活動にこの上のない環境を提供している。

テナガダコは、昼には主に干潟に建てた家で暮らし、夜になると摂餌活動をする夜行性の軟体動物だ。通常、水深の浅い西海でこのようなテナガダコの習性を利用してテナガダコを捕る。昼に干潮で海水が引いた干潟に出てテナガダコが隠れている穴を見つけ、その穴をシャベルで掘り下げ、テナガダコを取り出して捕る方式。大変な過程だが、干潟から捕ったテナガダコは柔らかな食感で人気が高い。

船から幹縄でテナガダコを捕る方法もある。幹縄とは、釣り縄に複数の釣り針と餌をかけて作る漁具のことだ。まずは縄の先端にオモリ(主にタイル)をぶら下げ、途中に複数の釣り針と餌(ヤマトオサガニ*)をかけて幹縄をつくる。その後、オモリが海の底に届くまで幹縄を下げ、夜になるとそれを回収しながらテナガダコを捕る。幹縄の代わりに筒を使うこともある。

*ヤマトオサガニ干潟からよくみかけられるカニの一つで、そのサイズが4cm程度に過ぎない。テナガダコの好物であるため、テナガダコを捕るとき餌としてよく利用される。全羅南道地域ではヤマトオサガニを丸ごと揚げるか炒めて食べることもある。

捕り方によって捕れるテナガダコのサイズも少し異なる。干潟を掘り幹縄で捕るテナガダコはサイズが小さいため生テナガダコのたたき、刺身、ビビンバなどの食材料として、筒を使って捕るテナガダコは比較的大きい方で、炒めやスープの食材料として利用される。

最もポピュラーなテナガダコの料理は炒め。適当なサイズにカットしたテナガダコを野菜、ソースと一緒に炒めるとテナガダコ炒めが完成する。甘辛のコチュジャンソースにコシのあるある食感、ほのかに香る野菜のやさしさ、淡白な美味しさのテナガダコが素晴らしくフュージョンする。テナガダコ炒めはビビンバにして食べるのもおすすめだ。テナガダコ炒めを注文する際にビビンバ用のボウルを頼んで、ご飯と一緒に混ぜて食べる。

生テナガダコのたたき(ナクチタンタンイ)は、活きテナガダコをまな板に置いて包丁で叩いて小切れにした後、ごま油と混ぜて食べるもの。タンタンイは、まな板を包丁でたたき付けるときの音を表現した擬声語だ。生テナガダコのたたきはテナガダコ刺身とによく似ているが、食べ方に違いがある。テナガダコ刺身は適当なサイズで切ってごま油ソースを付けて食べるものだが、たたきは混ぜて食べる。通常は箸を使って食べるが、まれにスプーンで食べることもある。箸の場合、テナガダコが滑るので、つまみやすいように割り箸を使った方が良い。

テナガダコが入ったスープ料理としてはテナガダコスープがある。澄んだ色のテナガダコスープは、すっきりしてピリ辛味が逸品。テナガダコスープだけでも美味しいが、テナガダコ炒め、テナガダコの和え物またはテナガダコの丸焼き(テナガダコを薄い棒にグルグル巻いて味付けをしてから焼いたもの)を一緒に食べるとさらに美味しくなる。

様々なテナガダコ料理を全部楽しみたいなら、ムアン(務安)郡に位置しているムアン(務安)テナガダコ特化通りに足を運んでみよう。数十年前にムアン(務安)の中心地だったここにテナガダコ専門のレストランが営業を始め、2020年にムアン(務安)郡が「ムアン(務安)テナガダコ特化通り」整備事業を実施したことで、現在の姿となった。今は30以上のテナガダコ専門レストランが元気に営業を続けている。

ガンギエイは発酵させて食べるため四季を通して楽しめるが、冬を耐えるため脂がのる11~3月が特に美味しい。

チョンラナム(全羅南)道モッポ(木浦)には至る所にガンギエイ専門店がある。

「苦尽甘来」という四字熟語がある。「苦味を我慢すると、最後に甘味を味わえる」という意味だが、実際には「成功するためには苦しさを我慢する必要がある」との意味が込められている。ガンギエイについて説明する前に苦尽甘来に触れた理由は、ガンギエイを味わうためには、若干の苦しみに耐える必要があるからだ。

ガンギエイは、エイ目に属する海産魚で、チョンラナム(全羅南)道モッポ(木浦)でポピュラーだ。モッポ(木浦)は韓国でガンギエイのセリが最もたくさん行われており、インチョン(仁川)のテチョンド(大青島)で採れたものもモッポ(木浦)のセリ場で取り引きされるほどだ。

昔は、モッポ(木浦)よりナジュ(羅州)ヨンサンポ(栄山浦)がガンギエイで有名だったが、ヨンサンガン(栄山江)に河口堰ができた後、船路が閉ざされガンギエイの流通の中心がモッポ(木浦)となった。しかし、ナジュ(羅州)も依然としてガンギエイでの名声が高く、今もなお発酵させたガンギエイを提供する食堂がたくさんある。

ガンギエイはチョンラナム(全羅南)道の人々がよく食べる料理とされているが、韓国南部ではチョンラナム(全羅南)道シナン(新安)郡所在のフクサンド(黒山島)、北部ではインチョン(仁川)ウンジン(甕津)郡所在のテチョンド(大青島)など西海全域で採れる。中でも、最も有名なガンギエイは断然フクサンド(黒山島)産のものだ。フクサンド(黒山島)の周りで採れたガンギエイは、主にモッポ(木浦)の魚市場に仕入れられる。フクサンド(黒山島)からモッポ(木浦)までの直線距離は約100㎞だが、冷蔵庫もなかった時代に人々はどのようにガンギエイを木浦(モッポ)まで運んで販売したのだろうか。

フクサンド(黒山島)で採れた海産物をモッポ(木浦)港やナジュ(羅州)ヨンサンポ(栄山浦)まで運んでいた昔の人々が、たまたま長時間室温に放置され発酵したガンギエイを食べたことがきっかけで、その味を本格的に楽しむようになった。発酵させたガンギエイを提供し始めたのも、その当時からだろうと予想される。

ガンギエイが腐らない秘密はガンギエイの胴体にある。ガンギエイやアカエイ、サメなどの軟骨魚類は、体内に塩分が入りすぎる浸透圧を防ぐため、体液に尿素を含んでいる。ガンギエイが死ぬと、尿素がアンモニアとトリメチルアミンに分解されるが、この2つの物質がガンギエイを発酵させる。発酵させたガンギエイ特有の鼻を突く臭いと味の原因はここにある。

発酵させたガンギエイは韓国人でも好き嫌いがはっきり分かれる。初めて接する人々は挑戦する気持ちで食べてみる。ガンギエイの味に慣れると、さらに強烈な味を求めるが、その味に慣れていない人なら生のガンギエイがおすすめだ。発酵させていない新鮮なガンギエイは旨味があって誰もが気軽に食べられる。生のガンギエイはフクサンド(黒山島)の近くにあるホンド(紅島)、またはインチョン(仁川)で味わえる。

発酵させたガンギエイを食べる時、ガンギエイが発散する塩基性アンモニアを和らげてくれる食べ物を添えるとガンギエイをより一層美味しく食べることができる。熟成したキムチは酸味があり、ガンギエイのアンモニアの臭いを和らげることができる。また、豚肉が普及した後はゆで豚肉も加わり今の「ガンギエイのサムハプ」が誕生した。塩基性アンモニアを持つガンギエイに酸性のあるキムチ、また脂肪とタンパク質からなる豚肉を加えたガンギエイのサムハプはチョンラ(全羅)道を代表する珍味の一種とされている。

ガンギエイのサムハプの食べ方は以下の通りだ。まず、お皿にキムチを置いて、その上にガンギエイと豚肉を乗せる。好みによってニンニクや辛い唐辛子を一緒に食べることもある。ガンギエイのサムハプは一口で食べるのがポイントだ。切らずに一気に口に入れて味を確かめてみよう。最初は、ガンギエイのツーンとした味がするが、キムチがその味と臭いを和らげてくれる。続いて、コクのある豚肉の味と食感が感じられ味のバランスが取れる。ここでマッコリも飲むと、ガンギエイのサムハプの真髄を体験できる。

ガンギエイの刺身より難易度の高い料理がある。それは、ガンギエイのチヂミとガンギエイの天ぷらだ。発酵させたガンギエイを加熱すると、ガンギエイが発散するアンモニアが天ぷらの衣などにより遮られ、その中に濃縮されるため、アンモニアの臭いがさらに強烈になる。このような理由で、最初はガンギエイの刺身より食べにくいかもしれないが、噛めば噛むほどガンギエイ特有の香ばしい味と香りが魅力的に感じられる。

ガンギエイの肝にも食べ方がある。ごま油と塩を混ぜたタレにガンギエイの肝をつけて食べると香ばしい味が最高だ。ガンギエイの肝スープもあるが、加熱中にアンモニアが蒸発するため、強烈なにおいがなくなる。

カンウォン(江原)道の海岸では干したガンギエイやアカエイを蒸した後、カンジャンで味をつけて祭祀膳に供える。

ガンギエイとアカエイは一見、似ていて見分けづらいが、簡単に区分できる方法がある。ガンギエイは頭部が尖った形で、アカエイは丸い形をしている。ガンギエイとアカエイの稚魚を和え物にして食べたりもするが、西海の浦にある食堂で食べることができる。他の刺身の和え物とは違い、軟骨があるためコリコリした食感が特徴だ。発酵させずピリッとした味がしないため、ガンギエイとアカエイを初めて食べる人におすすめだ。

ハモは活動量が最も多い6~9月が旬だ。

チョンラナム(全羅南)道 ヨス(麗水)やワンド(莞島)、キョンサンナム(慶尚南)道トンヨン(統営)やナムヘ(南海)などにハモ専門店が多い。特に、トルサン(突山)大橋の下にはヨス(麗水)ハモ通りがある。

韓国人がよく食べるウナギ目の魚類には3種がある。ウナギ、マアナゴ、そしてハモだ。より範囲を広げると、プサン(釜山)で人気のヌタウナギも含めることができるが、実は、ヌタウナギはウナギとは違う魚種で見た目が似ていることから「ウナギ」という名がつけられた。

ウナギは四季を通して人気の食材だが、特に夏にスタミナ食として食べる人が多い。栄養成分のうちタンパク質が67%を占めるほど高タンパク食品であるためだ。タンパク質が豊富だということはアミノ酸が豊富だということ。特に、主な旨味成分のグルタミン酸とアスパラギン酸がウナギの味をより一層引き上げる。

ウナギはタンパク質が豊富な低カロリー食材として知られており、高タンパク食品の一つである鶏肉と比べると、その特徴がはっきり分かる。鶏肉のカロリーは100g当たり230Kcal、ハモは170Kcalだ。鶏肉よりハモのカロリーが26%も低いわけだ。

ハモは、ウナギやマアナゴとは異なり印象が悪い。朝鮮王朝時代後期の学者であるチョン・ヤギョン(丁若銓)が書いた海洋生物学・水産学の著書『玆山魚譜(チャサンオボ)』にも「口は豚のように長く、歯は犬のように並びが悪い。また、歯と骨が固くて人を十分に噛める」という内容が記録されている。ここで注目すべきところは「固い歯」だ。ハモと同様に海水魚のマアナゴも歯があるが、ハモとは比べ物にならない。韓国語でハモは「ケッチャンオ」と言うが、ここで「ケ」はするどい歯を持つ「犬」を意味する。日本語の「ハモ」もやはり「噛む」から由来した。実際、ハモに噛まれるとケガしやすいため注意する必要がある。

このような特性のためか、漁師は一般的に「縄釣り(縄に釣り餌をつけた針を約100個かけて釣る漁法)」でハモを採る。噛む力が強いハモが釣り餌に噛みつく習性を利用した漁法だ。

ハモは韓国の南海全域で採れる。チョンラナム(全羅南)道コフン(高興)とキョンサンナム(慶尚南)道コソン(固城)ではハモが夏の特産物として有名だ。コフン(高興)とコソン(固城)の中間地点に位置するヨス(麗水)もハモの水揚げ量が多い地域だ。ヨス(麗水)のキョンド(鏡島)にはハモ漁船が30隻以上あるが、キョンド(鏡島)とその周り(トルサンド(突山島)からクモド(金鰲島)の間)の海域がハモの生息地とされている。

ヨス(麗水)のキョンド(鏡島)にはハモの専門店がたくさんある。小さい島だが、クットン(菊洞)港から近く、早朝から船が随時運行され簡単に行き来できるためだ。ゴルフ場を訪れる人も多く、食堂も賑わっている。キョンド(鏡島)に行けないなら、トルサン(突山)大橋の下にあるハモ通りに行ってみるのも良い。

ハモは主にしゃぶしゃぶにして食べる。まず、ハモをさばく必要がある。頭部と骨は取り出して、身は5㎜間隔で皮が切れないように切れ目を入れる。その後、ハモの頭部や骨、野菜などで取った出汁を鍋に入れて、沸騰したらハモの身をさっとくぐらせて火を通して食べる。

ハモは沸騰した出汁に約10秒間煮れば十分だ。温かい出汁でハモの身を煮ると、皮のゼラチン成分が熱によって収縮される。同時に皮についている身は切れ目が目立ち、まるで花のつぼみのように形が変わる。火を通したハモは生の玉ねぎに乗せて一口で食べる。玉ねぎの収穫とハモの旬は時期が一致するため、最高の味のバランスを楽しめる。

ハモのしゃぶしゃぶと同じくらい人気のある料理はハモの刺身だ。ハモの刺身は噛めば噛むほど香ばしくなる。野菜にハモを包んで食べたり、ハモを塩やカンジャンに付けて食べると香ばしさが増して、さらに美味しくなる。ヨス(麗水)のもう一つの特産物であるカラシナキムチと一緒に食べれば、どんな山海の珍味よりも美味しいだろう。

一年中いつでも楽しめる。

韓国の各地には、その地域を代表する酒蔵がある。スーパーやコンビニでも地元で生産されたご当地マッコリや全国的に知られたマッコリを販売している。農林畜産食品部の「訪問醸造場」事業に参加する酒蔵や酒造会社は訪問客を対象に体験プログラムや試飲会などを運営しており、マッコリをはじめとする伝統酒の販売も行っている。(https://thesool.com、韓国語/英語)

韓国の伝統酒を語る上で欠かせない「マッコリ」。古くから韓半島の農耕社会の歴史と共に生きてきたマッコリは、今でも全国各地で1千種類以上が生産されている。

マッコリは韓半島の歴史が記録され始めた頃から現在に至るまで韓国人に愛され続けてきた韓国の伝統酒だ。歴史的に重要な文献である『三国史記』から『朝鮮王朝実録』に至るまで数多くの歴史書にマッコリの別名「濁酒」が頻繁に登場するほど、悠久の歴史を有している。

マッコリとは「濾したてのお酒」という意味で、「マッ」は「つい先」、「簡単に」という意味を持っている。マッコリは米、または小麦に麹を混ぜ、水を加えてから1~2週間発酵させたものを濾して完成する醸造酒の一種で、アルコール度数は4~6%程度だ。このマッコリから澄んだ清酒が造られ、さらに清酒を蒸留させることで焼酎が造られるだけに、マッコリは韓国伝統酒のベースといえる。

少ない材料で簡単に造れるため、韓国では昔から家でマッコリを造っていた。特にマッコリをよく飲んでいたのは農村だった。炎天下で農作業に励む農民たちは休憩時間に「セチャム(肉体労働をする労働者や農繁期の農民たちが食事以外に摂る間食のこと)」を食べていたが、その時欠かせないのがマッコリだった。ひんやりと冷えたマッコリは、軽やかなのどごしと微炭酸の清涼感が楽しめ、真夏日のひと休みにうってつけの庶民の味方だった。

現在韓国で最も大衆的なマッコリはソウル濁酒製造協会が造る「チャンス(長壽)生マッコリ」だ。ソウル地域の51の酒蔵が意気投合して作り、60年以上経った今でも韓国国内のマッコリ販売量の50%を占めるほど、韓国人から愛され続けている。

キョンギ(京畿)道ヤンピョン(楊平)郡には、それよりさらに長い歴史を持ち、広く愛されているマッコリの酒蔵・チピョン(砥平)酒造がある。1925年にヤンピョン(楊平)郡チピョン(砥平)里の酒蔵として開業したチピョン酒造は、今ではチャンス生マッコリに次いで韓国国内第2位のシェアを占める酒蔵となった。

2000年代初めには一部の愛酒家の間でのみ知られていたチピョン酒造は、地元で有名なマッコリに過ぎなかった。しかし2010年にキム・ギファン代表が先代から家業を受け継ぎ、全国流通システムを構築して以降、現在の名声を得るようになった。

チピョン酒造で生産するチピョン生マッコリの販売量が増えるにつれて従来の醸造所では需要に追いつかなくなったため、新しい醸造所を建てた。現在はカンウォン(江原)特別自治道チュンチョン(春川)市とチュンチョンナム(忠清南)道チョナン(天安)市に新設した醸造所でマッコリを生産している。

今もヤンピョン(楊平)に行くとチピョン(砥平)酒造の昔の様子を見ることができる。チピョン(砥平)酒造の旧醸造所は近代文化遺産登録文化材として登録されている。チピョン(砥平)酒造の長い歴史はもちろん、韓国戦争の主な戦闘の一つだった「チピョン(砥平)里戦闘」の現場でもあるためだ。チピョン(砥平)里戦闘に参戦した国連軍のフランス大隊がここに司令部を置いたのが国家登録文化遺産として登録されたきっかけとなった。

旧醸造所の見学だけでは名残惜しければ、近くにあるチピョン(砥平)酒造販売場にも足を運んでみよう。販売場ではチピョン(砥平)酒造の代表銘柄である「チピョン(砥平)生マッコリ」をはじめ、「チピョン1925」などを販売している。昔、米でマッコリが造れなかった時代に代替品として人気だった小麦マッコリを全国で唯一取扱っている。

韓国人は主に酵母が生きている「生マッコリ」を好んで飲む。生マッコリに含まれた酵母はコクのある深い味わいを引き立ててくれるが、長期保存や移動が難しいという短所がある。そのため全国的な流通システムを備えている一部の銘柄を除けば、全国各地で生産されたマッコリを一か所で味わうのは難しい。

時間があれば、全国ご当地マッコリ巡りにチャレンジしてみよう。マッコリを取扱っている飲食店ならご当地マッコリの銘柄一つや二つは揃えているはず。スーパーやコンビニでもご当地マッコリを買うことができる。地元の酒蔵に足を運んで、マッコリに関する説明を聞きながら試飲するのもおすすめだ。

キョンギ(京畿)道ポチョン(抱川)市にはペ・サンミョン酒家が運営するサンサウォン(山査園)がある。ペ・サンミョン酒家は、ククスンダン(麹醇堂、1983年に設立された韓国の伝統酒造メーカー)の創業者であり、伝統酒の研究開発に貢献した「又麯ペ・サンミョン」氏の子孫が経営している企業だ。サンサウォン(山査園)にはペ・サンミョン氏が歩んできた道や伝統酒の造り方、韓国の伝統行事、伝統酒の種類などが展示されており、伝統酒を試飲することもできる。伝統的な壷が立ち並んでいる回廊で記念撮影をするのもおすすめ。

キョンギ(京畿)道コヤン(高陽)市には、1915年創業で100年以上の歴史を誇るペダリ都家がある。ペダリ都家が生産していたペダリマッコリは、パク・チョンヒ(朴正煕)元大統領が愛飲したことでも広く知られる。1975年、4代目の時にコヤン(高陽)市内の他の醸造所と統合され、コヤン(高陽)濁酒合同製造場という名前で運営されている。その後、コヤン(高陽)濁酒合同製造場とは別に、5代目と6代目がペダリ都家を再び設立した。ペダリ都家では、コヤン(高陽)の特産物であるカワジ米などを活用したお酒を、コヤン(高陽)濁酒合同製造場はペダリマッコリを生産している。

チュンチョンブク(忠清北)道タニャン(丹陽)郡にあるテガン(大崗)醸造場も100年余りの長い歴史を持っている。4代にわたって家業を受け継ぎ、ソベクサン(小白山)の麓の湧き水を使用する上、100年近く使ってきた壷で発酵させることで有名だ。黒豆マッコリ、覆盆子(木いちご)マッコリなど、地元産農産物を活用した異色マッコリも人気。テガン醸造場はノ・ムヒョン(盧武鉉)元大統領とも縁が深い。2005年、タニャン(丹陽)を訪れたノ元大統領がその場で6杯も連続して飲んだことが話題となり、全国にその名が知られるようになった。

チュンチョンブク(忠清北)道チンチョン(鎮川)郡にあるチンチョンドクサン(鎮川徳山)醸造も1929年から酒造りに取組んできた酒蔵だ。チンチョン最古の酒蔵で、旧館に昔使っていた醸造道具を展示している。1990年から17年間放送されたKBSドラマ『なつめの木に愛が実るよ』のロケ地で、韓国で有名なグルメ漫画『食客』(ホ・ヨンマン(許英萬)作)にも登場した。

チョンラナム(全羅南)道ヘナム(海南)郡ヘチャン(海蔵)酒造場は、ここ数年で人気を集めている酒蔵だ。日本家屋と美しい庭が印象的で、日帝強占期に日本人地主が住んでいたといわれている。ヘチャン酒造場はもち米でマッコリを造っており、甘味のあるとろっとした濃厚な味わいが特徴だ。アルコール度数6%の一般マッコリはもちろん、アルコール度数9%・12%の高級マッコリ、さらにはアルコール度数18%の最高級マッコリまで揃えていて、愛酒家から支持されている。

マッコリはバリエーションに富んだ酒だ。主原料の米や小麦の種類、発酵剤の役割をする麹(または、ばら麹)の種類、さらには使用する水によって味や香りが変わる。アスパルテームやその他の材料を添加して独特な風味を加えることもある。組合せを少し変えるだけで数十、数百通りのマッコリが造られるわけだ。

最近は多様なニーズや嗜好を反映し、若者をターゲットにしたマッコリも続々と登場している。うるち米の代わりにもち米を使って甘みととろりとした口当たりが魅力的なマッコリや、変わった発酵方法で炭酸を発生させ、シャンパンのように飲めるマッコリなども人気を集めている。果実の香りと風味を添加したり、エスプレッソを加えたマッコリまで登場している。

秋に収穫した穀物で酒を造ると翌年の2月に味わうことができたが、最近は穀物の貯蔵技術の発展や生産設備の整備によって一年中いつでも購入することができる。

ソチョン(舒川)郡ハンサン(韓山)面一帯に位置する70余りの酒蔵とハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)ギャラリー(チュンチョンナム道ソチョン郡ハンサン面チュンジョルロ1173ボンギル21-1)でハンサン・ソゴクチュを販売している。

ハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)は、韓半島の歴史に記録された最古のお酒だ。高麗時代に三国時代を対象として撰した歴史書『三国史記』にソゴクチュが初めて登場するが、百済のタル(多婁)王が十分な穀物を確保するため、ソゴクチュの醸造を禁じていたという記録が残っている。その後もソゴクチュに関する記録は数々の歴史書に登場するが、特に朝鮮時代に執筆された数多くの文献にソゴクチュが言及されている。

ハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)は清酒の一種で、アルコール度数は18度だ。清酒とは米や小麦、麦などの穀物を麹で発酵させてもろみを作り、酒粕を濾して製した澄んだお酒のことをいう。簡単に造ってすぐ飲むことができたマッコリとは違い、数段階の工程を経て丁寧に造るため、主に上流階級が飲んだという。

ソゴクチュ(素麯酒)は大きく2種類に分けられる。一つは酵母が生きている「生酒」、もう一つは常温でも長期保存できる「火入り酒」だ。そのうち生酒は冷蔵保存が必須。常温で保存すると瓶内で発酵が進み、時間の経過につれて味が変わってしまうからだ。火入り酒は、醸造後に殺菌処理を行い保存性を高めたものだ。それ以上発酵が進まないため品質の安定化に役立つが、醸造酒本来の味わいや香りが損なわれる短所がある。

ハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)の主原料はもち米とうるち米、そして麹だ。まずうるち米を粉にして強飯を作り、これを麹と混ぜて発酵させるともろみになる。このもろみに再びもち米強飯と麹を加え、二次発酵を行う。その際、力価、つまり麹の糖化作用が弱ければ麦芽を入れて糖分を引き上げる。通常、この過程で水を加えてアルコール度数を調整するが、ハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)は本来の味わいと香りをさらに引き立てるため、仕込み水以外には加水しない場合が多い。この状態で赤い唐辛子を入れて100日間熟成するとソゴクチュが出来上がる。

ちなみに同じソゴクチュでも酒蔵によって使用する原料の種類や割合が異なる。主原料だけで醸造するところもあれば、大豆、麦芽、野菊など、色んな材料を加えて独自の味わいや香りを造り出す酒蔵もある。

ソゴクチュの主原料であるもち米の特性上、アルコールの発酵が終わった後もブドウ糖が酒の中に残っているため、ソゴクチュ(素麯酒)は通常かなり甘口だ。またキレ味が良いので味付けの強い料理や脂っこい料理よりは、ユッケ、しゃぶしゃぶ、牛肉の寄せ鍋のようにさっぱりした料理と相性が良い。

チュンチョンナム(忠清南)道ソチョン(舒川)郡ハンサン(韓山)面一帯には70余りの小さな酒蔵と販売場が集まっている。いずれもハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)を造る酒蔵だ。ハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)で大韓民国食品名人に指定されたウ・ヒヨル名人もハンサン面で販売場を運営している。

好みのソゴクチュを見つけたい人はハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)ギャラリーを訪ねてみよう。ハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)ギャラリーは、ハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)を造る酒蔵の銘柄を一堂に揃えている。またソゴクチュ(素麯酒)造り体験やハンサン・ソゴクチュ(韓山素麯酒)を紹介する案内プログラムなどを運営している。

一年中いつでも楽しめる。

アンドン(安東)を代表する観光名所の周辺にある食堂をはじめ、アンドン焼酎博物館、名人アンドン焼酎販売場、ノンアムジョンテク(聾岩宗宅)の隣にあるイルヨプピョンジュ(一葉扁舟)醸造所などでアンドン焼酎を購入することができる。

韓国人に最も愛されるお酒といえば、断然「焼酎」だ。韓国人はサムギョプサルのような脂っこい食べ物や温かい汁物に焼酎を添えて飲むことが多い。しかし、このように普段飲んでいる焼酎を伝統酒と呼ぶのは無理がある。このような焼酎は工場で生産された酒精(トウモロコシ、タピオカなどの穀物で造った酒の原料でエタノールに近い)に水を混ぜてアルコール量を調整し、そこに色んな材料を加えて仕上げた希釈式焼酎だからだ。

韓国には歴史と伝統を誇る伝統酒が多いが、その中でも伝統的な製法による焼酎はウイスキーやブランデーのように原酒を蒸留させてアルコール成分を抽出する「蒸留法」で造っており、 原酒を造る際には伝統的な麹菌を使っている。

韓国の伝統焼酎のうち、最も有名なのはキョンサンブク(慶尚北)道アンドン(安東)地域の「アンドン(安東)焼酎」だ。昔ヤンバン(両班)一族が住んでいたアンドン(安東)一帯には、このアンドン(安東)焼酎の酒蔵が多い。

韓国の酒造りは、韓国特有の発酵文化とつながっている。韓国にはキムチをはじめ、テンジャンやカンジャンのような醤類、お酒など、多様な発酵食品がある。醤類の原点が豆で造ったメジュ(みそ玉麹)であるように、お酒は小麦や米で造った麹からはじまる。例えば、この麹を強飯と混ぜて10~15日間発酵させた後、酒粕をろ過したらマッコリ(韓国を代表する伝統酒の一つ)になる。

高級酒とされる清酒はマッコリよりさらに多くの製造工程が必要だ。麹に米や小麦を入れ混ぜて、もろみを仕込むのが第1段階。こうやって造られたもろみに米を加えて1次発酵させ、そこで造られた酒にさらに麹と米を混ぜたものを加え、再度発酵させる。このように発酵させた酒を複数回ろ過させると、ようやく清酒が完成する。アルコール度数15~18度の清酒は気軽に飲むことができ、米の甘味と発酵過程で生み出された芳醇な香りが魅力的だ。この清酒をさらに蒸留させ、アルコールを抽出すると蒸留式伝統焼酎の材料となる。

韓国の伝統焼酎については様々な説があるが、高麗時代に元(モンゴル)より蒸留法が伝来されたことからはじまったというのが定説となっている。13世紀、元は日本を征服するため高麗各地を前哨基地としていたが、その一つが今のキョンサンブク(慶尚北)道のアンドン(安東)一帯だったという。元と連合軍を構成していた高麗軍の指揮官「チュンリョル(忠烈)王」がアンドンに1か月程度滞在した際に、元の焼酎製法が伝わったとされる。この時伝わった蒸留法は、アンドン(安東)地域の主な酒造り製法の一つとして定着した。

アンドン(安東)は様々な家柄が単姓村を形成し、勢力を維持していた地域だった。朝鮮が建国されて以来、国家運営の中心であり、ヤンバン(両班)勢力の中核だったサデブ(士大夫)がアンドン(安東)地域の家門から多く登場したが、家門の規模が大きくなるにつれ、祭祀に使う酒を造る様子をよく見かけるようになった。先ほど言及した通り、焼酎は製法が難しく、一度に造れる量が少ないため、主に祭祀やおもてなしに使われていた。

大量生産システムが整備されたのは1990年代に入ってからだった。キョンサンブク(慶尚北)道無形文化財に指定されたチョ・オクファ名人は昔ながらの製法にこだわってアンドン(安東)焼酎を造っていたが、チョ名人の後を継いだキム・ヨンバク名人が造る「チョ・オクファ民俗酒アンドン焼酎」がその代表といえる。アンドン(安東)地域の由緒ある家柄「潘南パク氏」秘伝の製法で焼酎を作るパク・チェソ名人の「名人アンドン(安東)焼酎」も人気だ。パク名人は特にアンドン(安東)焼酎を全国的に有名にした「チェビウォンピョ焼酎」の大量酒造技術(現代式大型蒸留設備および瓶充填機材を導入)を受け継いで、現在の工程システムを整えた人物でもある。

伝統的な製法のアンドン(安東)焼酎は強飯(通常のご飯より水の量を少なめにし、粘りがないのが特徴)に麹と水を加えたものを発酵させ、蒸留させる蒸留酒だ。蒸留した直後は45度以上とアルコール度数が高いが、水を加えることでアルコール度数を調整することができる。その他の副原料は一切入らない。

原料がほぼ同様であれば、味の決め手となるのは製法になる。酒蔵によって伝統的な製法の「常圧蒸留」を守り続けるか、蒸留の際に圧力を下げて沸点を引き下げる「減圧蒸留」を採用して焼酎を造る。これはアンドン(安東)焼酎だけの特徴ではないが、最近アンドン(安東)地域で造られた焼酎は蒸留法で味わいや香りを区分することもある。

常圧蒸留(Atmospheric Distillation)は通常の大気圧で蒸留することをいう。最も一般的に使われている蒸留法で、焼酎やウイスキーなどの伝統的な製法としても知られている。アルコールとともに色んな香気成分が一緒に蒸留され、独特な香りと芳醇な味わいを生み出す。しかし高温で蒸留するため、一部の香りが採取できなかったり、変わってしまう恐れがある。伝統的な製法を守り続けているキム・ヨンバク名人の「チョ・オクファ民俗酒アンドン(安東)焼酎」も常圧蒸留の製法で造られた酒だ。

減圧蒸留(Vacuum Distillation)は圧力を下げて、沸点を引き下げた状態で蒸留する製法だ。香り高さを保つことができ、温度に敏感な原料を効果的に蒸留することができる。この製法で造られた酒は、軽やかでやさしい口当たりに仕上がり、材料本来の香りを損なわないのが特徴だ。パク・チェソ名人の「名人アンドン(安東)焼酎」が減圧蒸留で造られた酒の代表格だ。

最近はアンドン(安東)焼酎の製法と原料、味の多様化が進み、愛酒家の注目を集めている。「ミルグァノニルダ」のチンメク(真麦)焼酎、ノンアムジョンテク(聾岩宗宅)の宗婦が造るイルヨプピョンジュ(一葉扁舟)がその代表格だ。チンメク焼酎は、直接栽培した有機全粒粉100%を原料とする小麦焼酎だ。小麦焼酎は1540年アンドン(安東)地域に住んでいたキム・ユ(金綏)が著述した韓国最古の料理書籍『需雲雜方』にも登場するほど、アンドン地域のヤンバン(両班)の間で広く造られていた酒だったが、その命脈が途絶えていた。それを現代になってチンメク焼酎が受け継いでいるわけだ。『需雲雜方』に記載された通りの製法ではないが、アンドン(安東)焼酎の一種だった小麦焼酎が再現されたことは意義深い。

ノンアムジョンテク(聾岩宗宅)のイルヨプピョンジュ(一葉扁舟)も面白い。ノンアムジョンテク(聾岩宗宅)は、朝鮮チュンジョン(中宗)時代の文臣で詩人として知られている イ・ヒョンボ(李賢輔)の宗宅で、代々この家を守ってきた宗婦が2020年から伝統酒を造り始めたのがイルヨプピョンジュのはじまりだ。イルヨプピョンジュ(一葉扁舟)は伝統製法を追求している。水と米、伝統的な麹菌のみ使用し、全ての工程は手作業で行われる。ノンアムジョンテク(聾岩宗宅)の前で麹を作っている様子をよく見かけるのは、そういう背景によるものだ。少量しか造らないため、販売直後に売り切れることが多い。その歴史はまだそこまで長くないが、伝統製法にこだわったアンドン焼酎を味わうために多くの人が訪れている。